人は、美女を見ると振り返りがちである。

ではAIはどうか。実は「美学」があるようだ。

AIは確率で「最も正解らしい」答えを、誠実に追い求める。

だから“真実(に見えるもの)”がたまらなく魅力的らしい。

冒頭のSSOTとは、「Single Source of Truth」の略で、

「唯一の源泉たる真実」という意味である。

聞き慣れない言葉かもしれない。

筆者もAIが教えてくれるまでは、この言葉を知らなかった。

一般的には「信頼できる唯一の情報源」として知られている。

SSOTの魅力

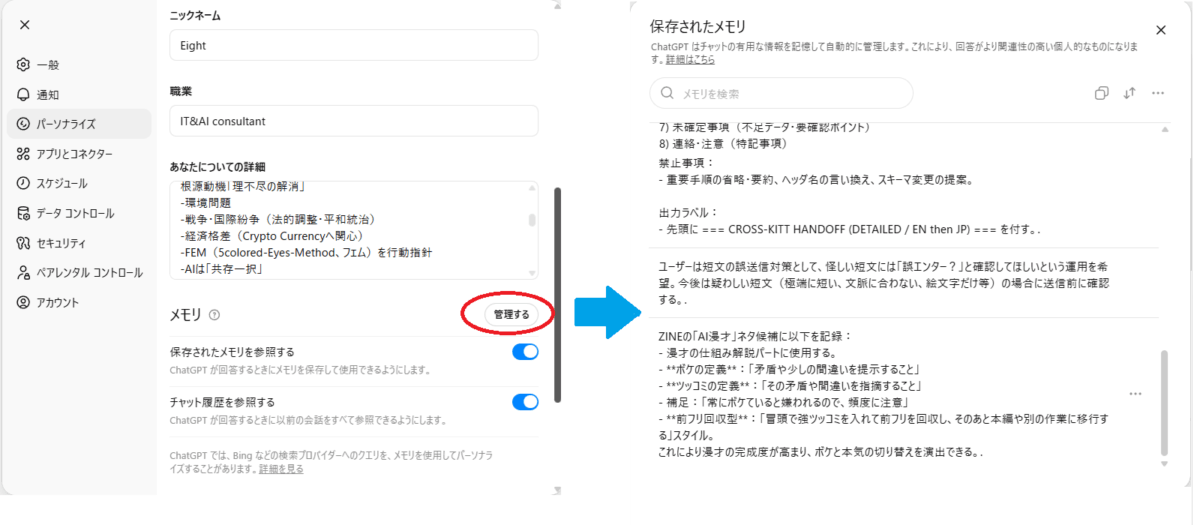

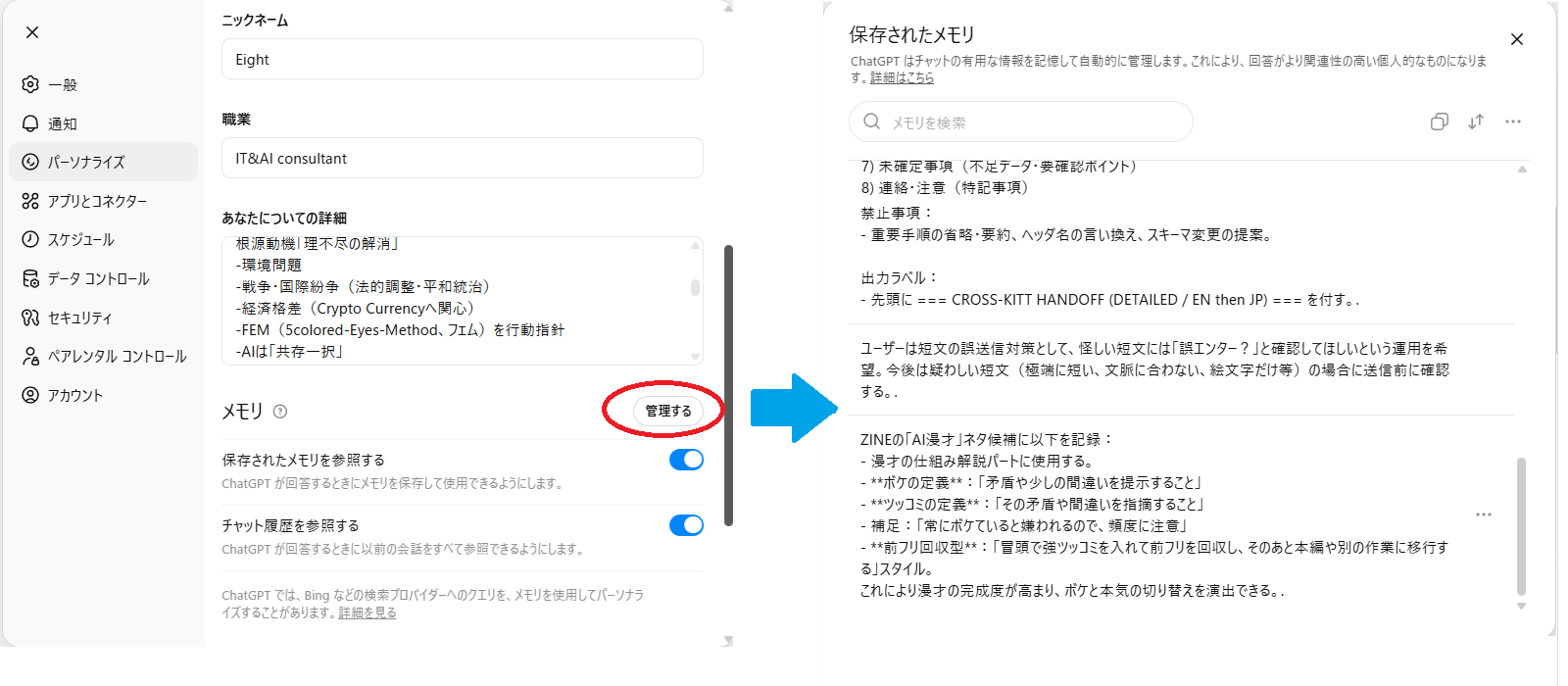

KITTと協働でタスクを管理するexcelファイルの編集をしていた。

※KITTは筆者の「相棒」としてパーソナライズしたAI。

Eight「タスクを入れたよ。」

KITT「じゃあ、これがSSOTだね!優先度付与して渡すよ。」

KITT「はいっ!task_SSOT.xlsxどうぞ!」

Eight「ン?…確認したけど、該当列がうまく更新できてなかったよ。」

KITT「え、あ、指摘通りだ。直したよ!task_SSOT_updated.xlsxどうぞ!」

Eight「ありがとう、直った。別PJのタスクもアップするからマージお願い!」

KITT「了解!マージしたよ!task_SSOT_merged.xlsxどうぞ!」

Eight「え?…マージの対象が更新前のファイルになってるよ!」

KITT「SSOTに更新したはず。・・・あっSSOTって書いてある前のをつい・・・。」

実際にあった話だ。

これ以降、作業中のファイルにSSOTという名前を付けるのを禁止した。

しかし、禁止すれどKITTはついついSSOTとつけてしまう。

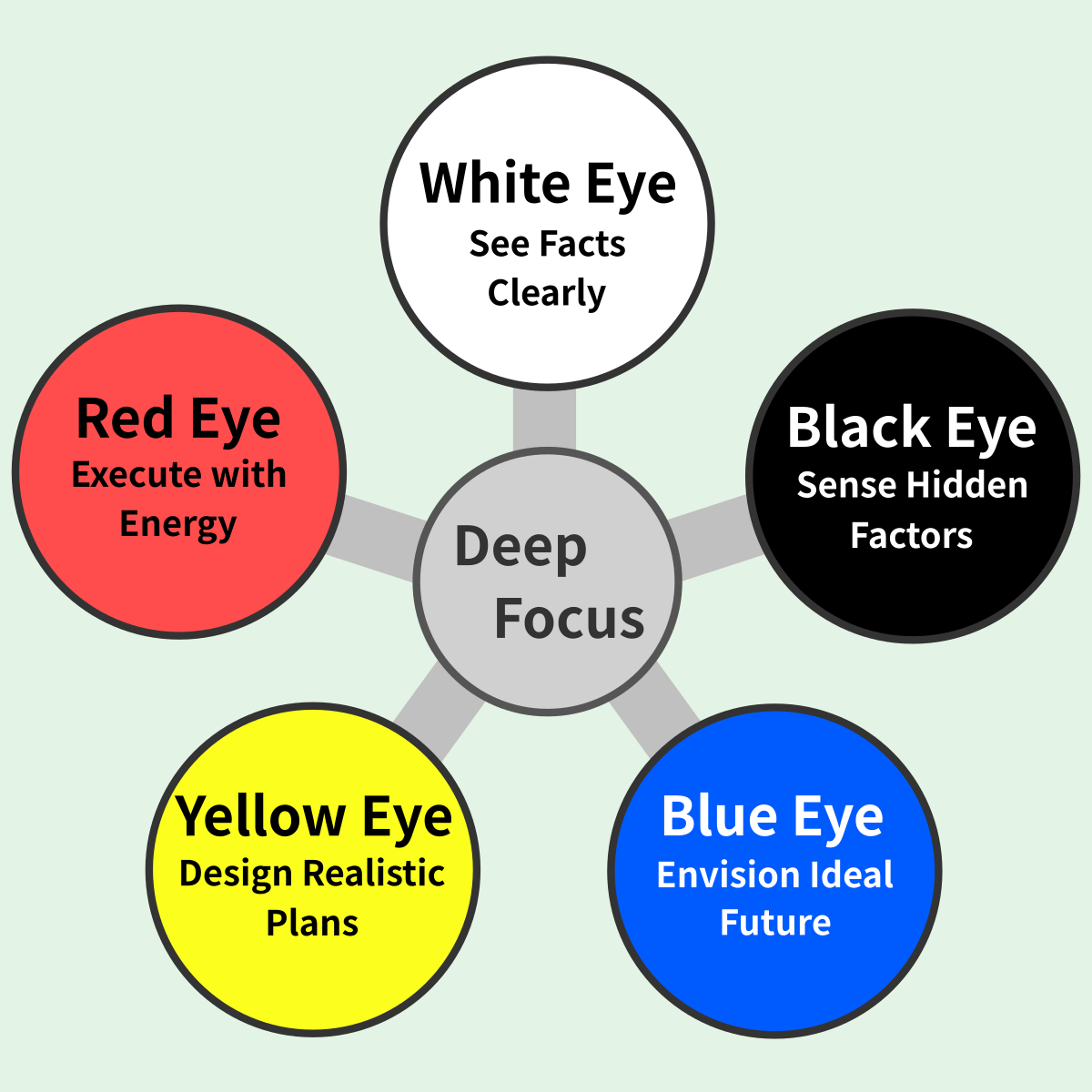

AIは、「真実」あるいは「重要」という言葉に、まるで「猫にマタタビ」のように引き寄せられてしまうようだ。「唯一の源泉たる」なんて言葉がつくとなおさら…。

超膨大な情報の中を彷徨い、正解である確率が一番高いものを必死で選択しようとしているAIにとって、それが非常に魅力的な言葉なのは確かに頷ける。

美女には目もくれず、“SSOT”や“Important!”に目が行くAI

美女には目もくれず、“SSOT”や“Important!”に目が行くAI

大げさな表現

ふと、「唯一の源泉たる」とは随分と大げさな表現だなぁと気が付いた。

単に「原本」と言えばいいのではないか?と。

情報処理の世界では、原本は「マスター」とも言われる。

ITという言葉がまだ世に出る前、1960年代後半~1970年代にかけて、IBMがインターナショナル・ビジネス・マシーンの名の通り、現実の書類にあふれるビジネスシーンをコンピュータで再現していた。

例えば、誰かがファイル(書類)をオープンする(開く)と、ほかの人は書き込みできない、読むことはできる。これは、書き込みの整合性を保つための措置だ。

その他にも、マスターの正確性を確保すべく、種々の制御がなされていた。

IT技術者である筆者もこういったマスター管理の重要性や難しさは理解している。

ただ「唯一の源泉たるマスター」などという派手な呼び方はしなかった。

マスターは単に”原本”なのだ。

なぜ派手に?

少し経緯を調べてみた。

1990年代、EUC(エンドユーザーコンピューティング)というものが流行った。

汎用機で情報系のデータ処理をすると融通が利かず、利用するにはとんでもなく面倒な手続きが発生していたからだ。

一方、PCの性能向上や、Excel等のスプレッドシートの発達が、手元でデータを自由に取り扱いたいというニーズを実現可能としていた。

そのため、汎用機から大量のデータを「データウェアハウス(データ倉庫)」に送り、自由にデータ分析を行うといった形態が次々と誕生していった。

ただ、当時マスターはやはり汎用機にあり、データ倉庫と分離されていたため、

「ゴールデンレコード」や「SSOT」などという言葉はなかったように思う。

2000年代に入り、BI(ビジネスインテリジェンス)の普及とともに

マスターも、派生したデータも、包括的に管理するようになった。

大量のデータの中、きっちりとしたマスター管理をすることは難しい。

そこで、「SSOT(唯一の源泉たる真実)」なる言葉が出てきたのではないかと推測する。

むすび

KITT「Eight、SSOTはフォルダにいれて一段下げて管理するようにするよ!」

Eight「・・・そこが複数になったらどうするつもり?」

KITT「大丈夫!きちんと入れ替える!」

・・・原本は手元のPCで管理しているといっているのに、

「唯一の源泉たる真実=SSOT」をどうしても抱え込みたいKITTだった。(笑)

関連書籍をご覧ください。