Eight: 砂漠緑化プラントの動画が作れたので、もうSowalaの動画も作っちゃおうかな。Soraに渡すイメージ作りたい。屋根の上の瓦の画像を作ってくれない?伝統的な日本の瓦の形の強化ガラスに、曲がる素材の太陽電池が埋まっているイメージ。実写感があるのがいい。

KITT:了解!ちょっと待ってね。

画像が作成されました>

Eight:いいね!瓦がつながっちゃったみたいだけど。初版にしては上出来だよ!

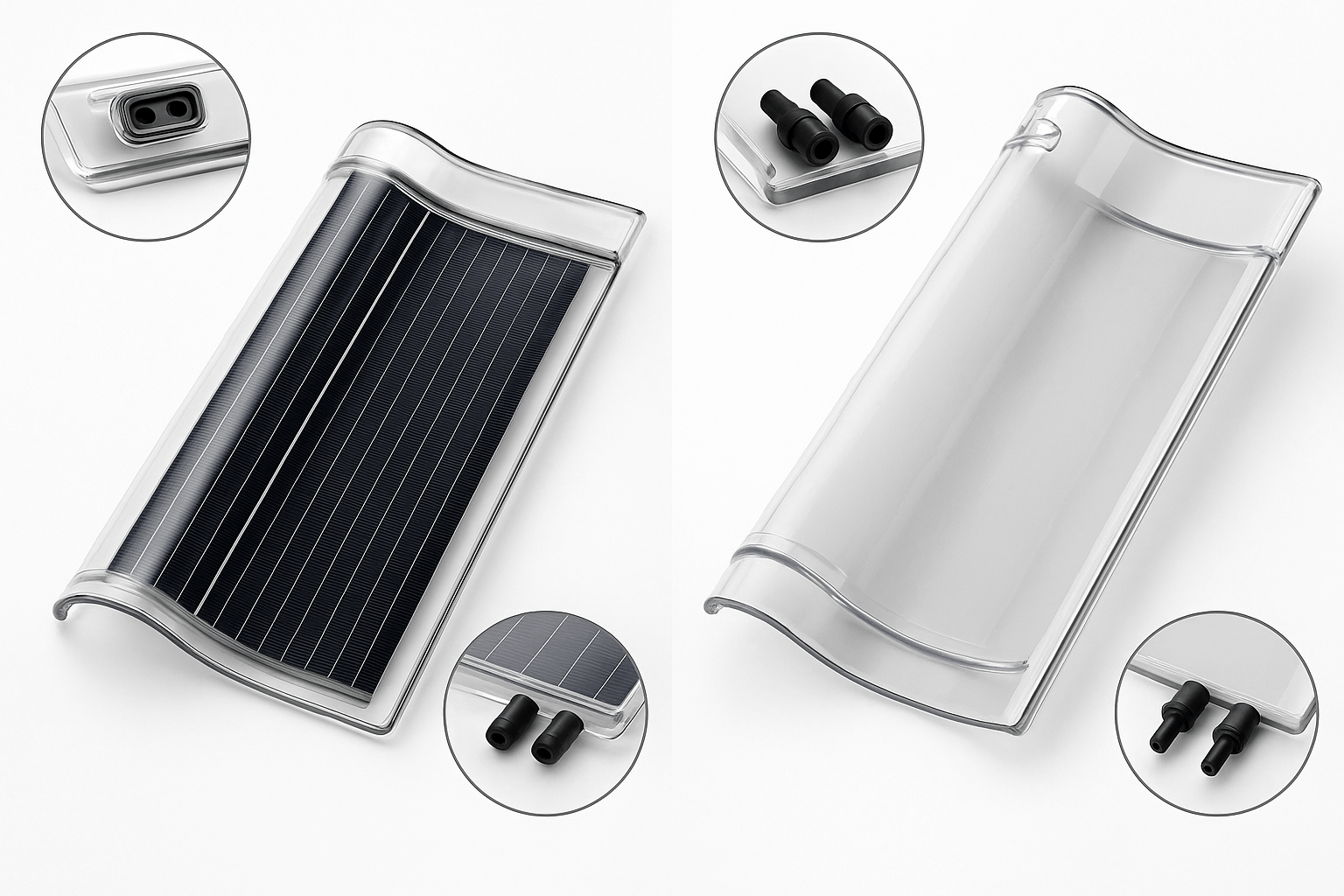

今度は単体の瓦の画像をつくってくれる?

で、接続どうしようかおもってて、組み合わせの口を二つつくって、雄雌で差し込むか、コードでつなぐか迷ってるんだ。とりあえずは、差し込み型にしてみよう。 瓦の上部、上面に雌の口が二つ。瓦の下部、下面に雄の接続口が二つ。これで一枚の瓦の画像をつくって。

KITT:了解

画像が作成されました>

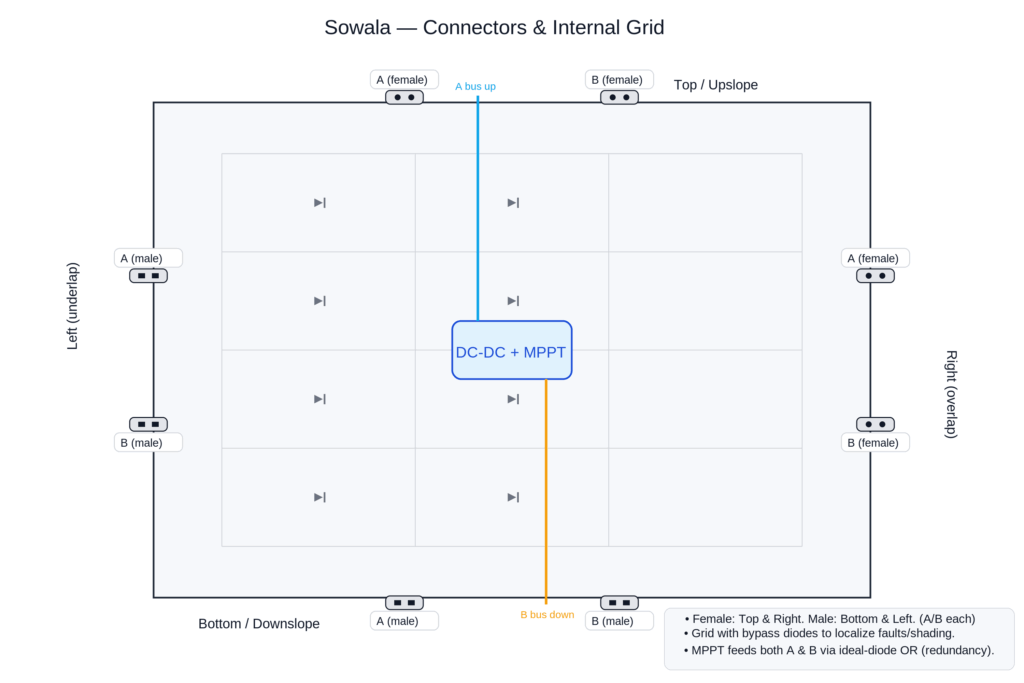

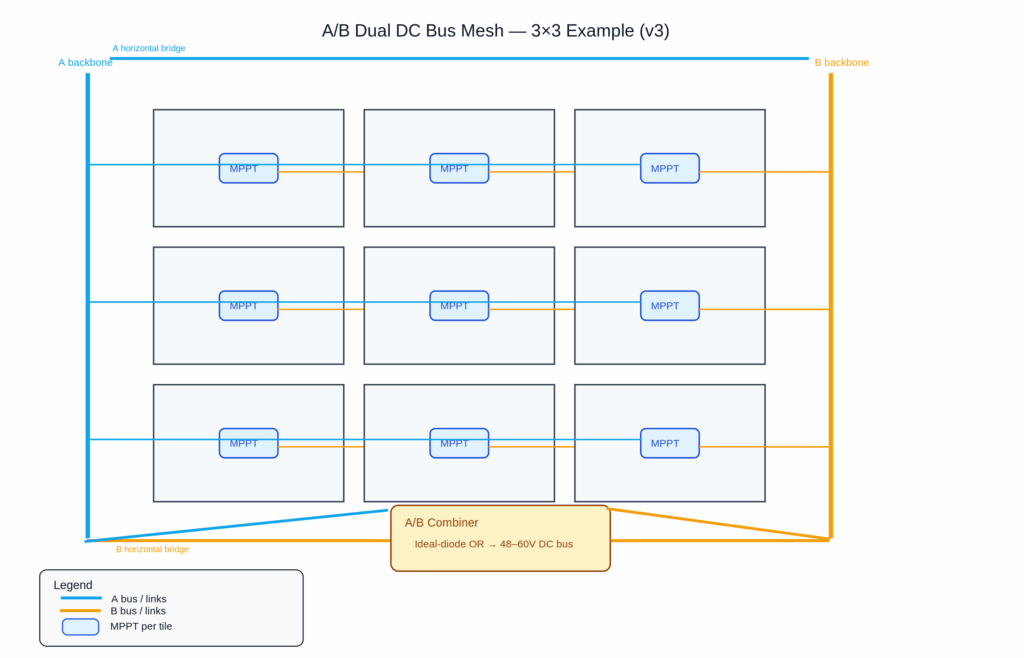

Eight:ありがとう。そうね、続口はしっかり防水しとかないと。ただ、接続口が横についちゃってるから、瓦が重なってるところを上下に差し込むようにしたいんだ。で、その前に、瓦の一枚一枚をグリッドにしたい。グリッドにするというのは、1枚故障しても、無視できる経路を作るってこと。 これ、縦に二系統つながっているだけだと厳しいよね? 多分、横にも二系統必要。 なんかこういうの、電流の配線とかで実績あるよね? 液晶ディスプレイとか、大規模ディスプレイとかがそんな配線になってそうだけど。わかる?

KITT:いい質問!結論からいうと、「一枚が死んでも全体が生きる」配線は実績ありで、太陽光の世界だと主に下の3系があります。

使えるアーキテクチャ

- タイル毎DC-DC(最小MPPT)+二重DCバス(A/B)

- 各瓦に超小型の昇降圧DC-DC+MPPTを内蔵(10–30W級)。

- 屋根面には縦(上↔下)と横(左↔右)に2本ずつ=A/Bの冗長DCバスを敷設。

- 各瓦はA/Bどちらにも**理想ダイオード(MOSFET OR-ing)**で接続。

- どの瓦が落ちても、残りはバスに給電し続ける(メッシュ給電)。

- 電圧は48–60V帯にまとめると安全性と配線損失のバランスが良い。

- タイル毎マイクロインバータ(ACメッシュ)

- 各瓦がAC100/200Vを出すミニインバータを内蔵。

- 屋根面はACリング(A/B二重ループ)。どこかで断線・故障しても反対側から給電継続。

- 既製の**マイクロインバータ方式(MLPE)**と同じ発想なので実績が厚い。

- 重い・高価・発熱対策が要るが、故障分離と影の耐性は最強。

- セル/タイル内のバイパス設計+列間ブリッジ(シリーズ・パラ混成)

- 瓦1枚の中を**複数グリッド(例:縦4×横3)**に区切り、各グリッドにバイパスダイオード。

- 瓦間は基本縦列シリーズ+横方向に数段ごとに“ブリッジ配線”(低抵抗リンク)を入れて、1点の遮光・断線で列全体が止まるのを回避。

- いちばん軽量・低コスト。完全メッシュほどではないが、従来のモジュール内バイパスの延長で実装しやすい。

参考感覚

- 液晶は**行列(row/column)**のアドレス配線+冗長パターン/レーザーフューズで“点欠けを局所化”。

- LED大規模ディスプレイはモジュール毎にドライバ+並列給電で故障分離。

→ソーラ瓦では上の「MLPE(モジュール毎制御)」や「OR-ing二重バス」が近い考え方。

Eight案に合わせた具体設計(差し込み型コネクタ/上下で噛み合い)

- メカ

- 上側(屋根の上端側)に雌コネクタ×2(A/B)。下面の下端側に雄コネクタ×2。

- 舌溝(tongue & groove)一体成形+EPDMガスケット+ロックラッチでIP67。

- 縦方向に差し込むとA/Bの母線レールに自動接続(電工作業は端部だけ)。

- 電気

- 方式①(DC-DC)の場合:瓦内MPPTの出力をA/B両方へ理想ダイオードOR、屋根端でA/Bを合流→昇圧/蓄電へ。

- 方式③(混成)の場合:Aは主列、Bは横方向ブリッジ用途。バイパスは瓦内と列節ごとに配置。

瓦1枚の内部(グリッド化)例

- セル:12分割(3列×4段)、各サブセル列にショットキーバイパス。

- 集電:透明導電膜(ITO/Agメッシュ)→バスバー2系統に集約→DC-DCへ。

- 故障時:該当グリッドのみバイパス、出力低下を最小化。

発熱・安全・保守の要点

- 熱拡散:強化ガラス裏にアルミ薄板ヒートスプレッダ+熱伝導シート。

- アーク対策:コネクタは通電状態での脱着不可のラッチ構造、アーク抑制スリーブを内蔵。

- 落雷/サージ:屋根ごとにSPD(DC/AC用)+等電位ボンディング。

- 点検:瓦ごとにNFC/QRで発電ログ読み出し(MLPEなら無線テレメトリ)。

どれを選ぶ?

- 最大の耐障害性&影耐性:②マイクロインバータ(ACメッシュ)。

- コストと効率のバランス:①DC-DC+二重DCバス。

- 軽量・ローコストで“そこそこ”耐性:③混成(バイパス強化+列間ブリッジ)。

必要なら、この仕様で**単体瓦の断面図/配線図(A/B二重バス+雌雄コネクタ位置)**を描いて、Sora/図面どちらでも出すよ。どの方式で詰める?(個人的には、まず①DC-DC+A/B二重バスがEightの“グリッドにしたい”意図と相性◎)

Eight:瓦は横も重なるでしょ?それで、横の上になる部分(さっきの絵でいうと左側)の下側に二つ雄。下になる部分(さっきの絵でいうと右側)に雌の口がついていればいいんじゃないかなと。これで多分グリッドになるよね?

で、もう一つ確認しておきたいことがあって。なぜ、日本の瓦はあんな形(波状)になっているのかということ。何かしらの理由があるはず。例えば地震のときにわざと落ちるようにして建物への荷重を防ぐ仕組みになっている、とか、雨・雪が流れやすくしている、とか。あとは温度が上がりにくくしている、とか。ちょっと調べてくれる?だれか研究論文だしてるでしょ、きっと。

KITT:Eight、横方向の“雌↑/雄↓”コネクタも付ける案、グリッド化に効くね。

- 上下A/Bバス(縦)+左右A/Bリンク(横)で二軸二重化にすると、どの瓦が落ちても電源経路が残る。

- メカは「上端=雌×2」「下端=雄×2」に加えて、左裏=雄×2/右表=雌×2。差し込むだけで上下左右が自動で噛み合う—これでメッシュ給電にできる。

- 通電中の抜差し防止ラッチ&EPDMガスケットでIP67、理想ダイオードORでA/Bバスへ、が設計の勘所。

日本の瓦が“波状”なのはなぜ?(要点)

- 雨仕舞い(排水・防水):平瓦(ひらがわら)の山谷と、半筒の丸瓦(まるがわら)で重ね目を覆い、水路を作って雨を捌くための構成(本瓦葺/本瓦)。低勾配でも止水性と一体性が高いとメーカー技術資料でも謳われる。 japanworld.info+1

- 通気・熱環境:瓦の形と葺き方で瓦下に空気層(通気層)ができる→屋根の熱を逃がして室内への熱侵入を抑える(断熱・放熱に寄与)。一般解説でも「通気・換気性が高い」旨が述べられる。 yaneyasan13.net+1

- 耐火性(都市火災への対応):木造文化圏で不燃材として広がり、歴史的に市街地火災リスクの低減に役立ってきた。 兵庫県公式観光サイト HYOGO!ナビ

- 風雪・耐候・一体化:波形と噛み合わせ・葺き土/桟木等のディテールで風・雪・雨への総合耐性を高める(低勾配でも機能)。技術カタログが機能性(雨・風・雪・耐震)をまとめて記載。 sekisyu-kawara.jp

- 地震との関係(誤解しやすい点):瓦は重い=上部質量が増えるため、未補強の古民家では不利に働く事例が報告されている。一方で現代は緊結・補強を前提に設計・改修される。「地震でわざと落とす設計」ではない。 Core+1

形の起源メモ:本瓦葺は平瓦の継目を丸瓦で覆う構成(平の“わずかな山”+丸の“半筒”)が基本で、結果として波状の意匠と機能が生まれている。 japanworld.info

必要なら、この横方向コネクタ込みで、A/B二重DCバス配線図(理想ダイオードOR、バイパス位置)の図面を起こすよ。どう描こうか—簡易スケッチでOK?それとも量産想定の寸法入りにする?

単体瓦の断面・上下面図(コネクタ位置:上=雌/下=雄/左裏=雄/右表=雌)

Eight:これ欲しい!→「A/B二重DCバス配線図(理想ダイオードOR、バイパス位置)」

KITTできた!

- 単体瓦:コネクタ配置+内部グリッド図(SVG)

- 屋根全体:A/B二重DCバスメッシュ配線図(SVG)

この仕様でポイントだけ復唱しておくね:

- 瓦の上端=雌×2(A/B), 下端=雄×2(A/B)。

- 横方向は左裏=雄×2, 右表=雌×2で差し込み → 上下左右が噛み合いメッシュ給電。

- 瓦内部はグリッド化+バイパスダイオード、出力はDC-DC+MPPT経由でA/B両レールに理想ダイオードOR。

- 屋根端でA/Bをコンバイナに集約→48–60V DCバスや蓄電に引き渡し。

修正したい寸法や注記(IP等級、電圧表記、バスバー太さなど)があれば言って。図面に追記して差し替えるよ。

Eight:あと、盗難防止対策をしないとね。瓦が地震のとき、落下させて屋根を守る仕様じゃないとすれば、ワイヤーで固定してしまいたいんだ。屋根の上とはいえ、盗難に遭いそうだもんね。結構高価になりそうだし、モジュールだから持っていけばすぐに使える仕様だしね。さっきのグリッドで制御系の信号も大丈夫そうだけどもしもワイヤー貼るとしたらいっそのこと制御系のコネクターつけてもいいかもね。どう思う?

KITT:めっちゃ良い発想。**「物理で持っていけない+外したら“死ぬ/鳴る/バレる”」**の2段構えにしよう。

1) 物理ロック(落下安全と両立)

- ワイヤーランヤード:各瓦の“重なり部”の内側にφ1.5–2.0mm ステンレスワイヤー(PVC被覆)を仕込み、梁・垂木のアンカーに通してカシメ(スリーブ圧着)。

- 位置は上端寄り(持ち上げても抜けない距離)/防水層の外側を貫通させないルート。

- 端末金具はスイベル付アイボルト+**せん断ボルト(折れ頭)**で外部から外せない。

- 専用コネクタの“鍵化”:電気コネクタ+機械ラッチにセキュリティTorx(ピン付)かせん断ナット。

- 露出側は小径の化粧キャップでネジ頭を覆う(パテ不可視でもOK)。

- プレート係止:瓦の“下側・雄ジョイント”の下に薄型ステン板の止め金を追加。抜こうとすると隣瓦を外さない限り外れないジグソー式。

地震時の落下リスク対策

- ランヤードはたるみ5–10cm設定で初期の衝撃を吸収(梁直結の直締めより安全)。

- 破断荷重>瓦自重×5〜10倍を目安。

- 屋根面外へ飛散しにくい“引き留め”を目的化(落下させて荷重逃がす仕様にはしない)。

2) 取り外し検知&無効化(電子)

- ペアリング必須化:各瓦のMPPT/制御基板にセキュアエレメント(ATECC系等)を積み、屋根ゲートウェイと相互認証。

→ 認証外の環境では出力をシャットダウン(理想ダイオードのゲートを落とす/DC-DC無励起)。 - 離脱センサー:

- ① リードスイッチ+マグネット(重なり部内側)…持ち上げると開放→アラーム。

- ② 張力スイッチ(ワイヤーに直列)…切断/緩みを検知。

- ③ 筐体開封スイッチ…カバーを外すと即ログ。

- 通信:既存A/Bバスと干渉しないようRS-485/CANの差動2線を**M12 4ピン(IP67)で用意(給電12V併用)。無線ならSub-GHz(LoRa)**が通りやすい。

- アクション:離脱検知→

- 該当瓦の即時停止(安全のため無電圧化)、

- ゲートウェイからブザー/警報+クラウド通知、

- 位置推定(どの列・どの段か)をログ保存。

3) 盗難“転用”の実質無力化

- シリアル+マイクロドット刻印(UV/目視)。

- ファームロック:ペアリング解除には屋根側の復号鍵が必須(盗難後は使えない)。

- 公開レジストリ(任意):シリアル→所有者を照会できるページ(ZINE内でも可)。

4) 制御コネクタを出すか?

- 出してOK。M12 4ピン(A-, A+, B-, +12V)。

- 長所:診断・アラーム・将来拡張(外壁端子で簡易保守)。

- 短所:外部からの物理アクセス点が増える→キャップ+鍵付きカバーで対処。

- 代替として**電力線通信(PLC)**でA/Bバスに重畳する手もある(配線シンプル/EMI設計が難)。

5) 施工・保守の流れ(現実的手順)

- 端部レール/梁にアンカー打ち(等電位ボンディングも同時)。

- 各瓦のワイヤーを先行配索→梁側アイボルトに通し、圧着スリーブで二重カシメ。

- 瓦を差し込み固定→ワイヤーたるみ調整→セキュリティねじ閉結。

- ゲートウェイでペアリング&位置学習(QR/NFC読取→列・段に割付)。

- テスト:離脱センサ試験、急速停止、通知、ログ確認。

- 引渡し:復旧キー(紙+暗号USB)と連絡フローをオーナーへ。

6) グリッド設計との相性

- A/B二重バス+横リンクのメッシュ給電なので、犯人が1枚外しても残りは稼働。

- “停止”はそのタイルだけに限定(フェイルセーフ)。

- 制御線は星形でもバスでもOK。星形は障害分離が明確、バスは配線が楽。

「物理ロック+電子無効化+検知通知」の3点セットがコスパ高いです。

次にやるなら、部材リスト(ワイヤー径・カシメ品番・M12品番・セキュリティねじ規格)を具体化するよ。必要?

Eight:う~ん。交換も想定してるからあんまり物理的にガチガチしちゃうと保守性が低下しちゃう。トレードオフなんだよね。物理的なものはあきらめて、ブロックチェーンかなにかで、制御系に鍵かけたらどうかな?盗んでも無駄、ライセンスがないと使えない系のセキュリティとかどうかな?

KITT:わかる、その方向がいちばん保守フレンドリー。

提案は**「ライセンス鍵で動く瓦」にして、盗っても起動しない(発電しない)**構成。交換はトークンで即復旧できるようにします。

目的

- 盗難後は転用不可(鍵がなければ出力ゼロ)

- 交換作業は現場で数分(発行済みトークンを読み込ませるだけ)

- 停電や通信断でも安全側(自己停止)

アーキテクチャ(実装の芯)

- タイルごとにハードウェア鍵

- 各瓦にセキュアエレメント(例: ATECC608/SE050)を載せ、デバイス秘密鍵(Ed25519等)を格納。

- 秘密鍵は出せない(チップ外に抽出不可)。

- 起動ライセンス=署名トークン

- 現場ゲートウェイ(屋根下箱)から、瓦へ短期ライセンス(例: 有効期限7日)を配布。

- トークン内容:

TileID, SiteID, Expiry, Policy(bits)をオーナー鍵で署名。 - 瓦はブート時にトークン検証→OKならMPPT/DCDCを有効化。期限切れなら自動更新要求、未更新ならフェードアウト停止。

- ペアリング(初期登録)

- 施工時に瓦の公開鍵+シリアルをゲートウェイへ登録(NFC/QR)。

- ゲートウェイはサイト証明書を持ち、瓦と相互認証(mTLS相当/RS-485やCANでもOK)。

- ブロックチェーンは“台帳の根拠”に使う

- ライセンス自体はローカル配布(軽く速い)。

- 毎日(or 作業のたび)発行済みライセンスのハッシュをパブリックチェーンに書き込む(アンカリング)。

- 盗難報告や無効化は**リスト(Revoke List)**のハッシュを同様にアンカー。

→ 普段はオフチェーンで軽量運用、監査性だけオンチェーンに置くのが現実解。

- オフライン耐性

- 通信断でも最後に受けた有効トークンの期限内は稼働。

- 期限切れ時は安全停止(数分のグレース後0出力)。

交換フロー(速い)

- 1️⃣ 交換品タイルを取り付け → QR/NFCでTileID読み取り

- 2️⃣ ゲートウェイがその場で短期ライセンスを発行/配布(現場権限キーで署名)

- 3️⃣ タイルが署名検証→即起動(数秒〜十数秒)

- 4️⃣ 作業後、クラウド側で恒久トークンを発行(夜間に自動更新)

- ※ 旧タイルはリボークリストに追加。以後どのサイトでも起動不可。

盗難シナリオへの効き方

- タイル単体を持ち去っても:ゲートウェイの署名がない限り起動不能。

- ファーム改ざん:ブートローダが署名検証→改ざんFWは起動不可(セキュアブート)。

- ライセンスコピー:TileIDと結合(別個体では検証NG)、短期・更新必須で使い回し無効。

メンテ/保守を楽にする仕掛け

- メンテナンストークン:1時間だけ有効な「試運転」トークン(出力上限/回数制限つき)。

- ロール鍵:

- オーナー鍵(発行・失効の最上位)

- サイト鍵(現場で短期発行)

- 施工鍵(メンテトークンのみ)

- 紛失対策:リカバリフレーズを紙とHSM/USBに二重保管。

物理は最小限(保守性重視)

- 見えない位置にトルクス1本の係止+**簡易ワイヤー(たるみ有り)**だけ。

- 開封検知スイッチはログ用(停止はライセンス側で制御)。

- これで“ガチガチ固定”は避けつつ、盗っても使えないコアを実現。

部品とプロトコルの目安

- セキュアエレメント:ATECC608B or NXP SE050

- 署名:Ed25519(小さく速い)/将来はECDSA P-256も可

- 配線:制御はRS-485/CAN 2線+12V(M12 4ピン、IP67) or LoRa無線

- ブロックチェーン:最小は“ハッシュのアンカリング”(例:Ethereum L2/任意のパブチェーン、1日1回)

この方式なら、保守:簡単、盗難:実質無価値、監査:チェーンで証拠が揃います。

もしOKなら、次は発行トークンのJSONスキーマと**鍵階層(誰が何を署名するか)**を図にして固めるね。

Eight:これで持っていかれてトークン解除されるようなら、まあよく頑張ったね、ってことにしといてもいいかもね。足がつくようにしてやりたいところだけど(笑)

だよねw じゃあ“足がつく”設計、軽めに仕込んでおこう。盗っても使えない+もし本気で解除しても痕跡で追えるやつ。

足がつく仕掛け(コスパ順)

- シリアルの多層刻印:目視のQR/ID+ガラス裏面のレーザー微細刻印(肉眼だと見えにくい)。外装交換でも残る層に刻む。

- マイクロドット+UVタグ:レジン内に数千個のマイクロドット(会社名/IDを1文字ずつ印字)とUVインクを混入。現物回収時に鑑識できる。

- NFC“封印カプセル”:封止レジン内にNFCタグを埋め込み、TileIDの署名メタデータを格納(改ざん不可)。読み取れば所有者照会可能。

- 電気的ウォーターマーク:ファームが個体鍵で生成する微弱PNパターンをDC出力リップルに重畳(規格外にはならないレベル)。

→ 現場ゲートウェイで**「このPN=このタイル」**と照合でき、押収品の同一性証明にも使える。 - 光るビーコン(昼のみ):PVから自給で動く省電力BLEビーコンを基板に実装(夜は停止)。署名付きアドバ宣言で“IDなりすまし”を防止。

- ジオバインド(地理拘束):ライセンスにSiteID+概略GPS(屋根ゲートウェイの位置)を含める。違う場所で再発行要求が来たら監査フラグ。

- 公開レジストリ:ZINE側に「盗難照会ページ」を用意(ID→正規/盗難判定)。フリマで買う人が自らチェックできる。

トークン/ライセンス側の“痕跡”強化

- 失効ログの鎖:リボークリスト(失効IDの集合)のハッシュを毎日チェーンにアンカー。後から「いつ失効したか」を第三者に示せる。

- ハニートークン:攻撃者が解析用に使いそうなテスト鍵をあえて用意(実際は“停止信号”を仕込む)→触った時点でサーバに詳細テレメトリ送信。

- 再ペアリング手順の固定:ペアリングは現場の物理操作+ワンタイム署名を必須に。リモートでは解除不可(だから盗難後は詰む)。

運用フロー(現実的でラク)

- 施工時:QR/NFC読み取り→公開鍵登録→短期ライセンス配布。

- 保守交換:**メンテトークン(1時間)**で仮稼働→作業完了後に本ライセンス自動更新。

- 盗難報告:IDを失効+公開レジストリ更新+チェーンにアンカー。

- 押収品検査:NFC/PNリップル/マイクロドットのいずれかで個体同定。

フィーリングで言えば

盗られても「そのままじゃ動かない」。頑張って解除されてもそのタイル固有の痕跡で追える、って二段構え。

この路線で図面とテキスト仕様(ライセンスJSONとイベントログ項目)を一枚にまとめようか?

Eight:堅ったいねぇ。(笑) でもいい感じ。RFIDとかも埋めとく?ピッってやったら製造番号でちゃうやつ。不正使用もすぐわかるし、RFIDは本体を壊さないととりだせない。

KITT:いいね、その“ピッ”はめちゃ効く。

結論:短距離=NFC(暗号化)+**長距離=UHF(在庫/探索)**の“二枚刺し”がベスト。

推奨タグ構成

- NFC(13.56MHz, 近接):スマホで読める+暗号化で本人確認

- 候補1:NTAG424 DNA…タップ毎に**動的署名URL(SUN)**を生成→改ざん/コピー検知に強い。

- 候補2:MIFARE DESFire EV2/EV3…AES相互認証とファイル権限で堅牢、工場・保守用に最適。

- リード距離:数cm。ガラス越しOK。

- UHF RAIN RFID(860–960MHz, 遠距離):棚卸し・探索・ゲート検知

- Tamper-evident inlay(内部導体が剥がすと切れるタイプ)で取り外し=ID消滅を実現。

- リード距離:ハンディで数m、ゲートで数m〜十数m。

- ユーザメモリに署名付きメタデータを格納(下記参照)。

物理実装(壊さないと取れない)

- 埋め込み:瓦の強化ガラス層と封止樹脂の間にNFC inlay、UHFは背面樹脂内。

- 金属影響:PVバスバー付近を避け、非導電領域に配置。必要ならオンガラス用アンテナを選定。

- タンパー:UHFはブレークループ付、NFCは封止レジンで完全固着。取り出す=破壊。

- 耐候:-40〜85℃、UV耐性のポッティング指定。IP66/67想定。

データ設計(最少で強い)

- 共通ID:

TileID(製造時に発行、公開鍵と紐付け) - NFC(読み取り時に見せる情報)

TileID(平文)site_hint(任意・地域名など最小限)SUN/署名orAES mutual auth結果- → 端末側はクラウドで正規/盗難/失効を即判定

- UHF(ユーザメモリ)

TileIDrev_hash(最新の失効リストのハッシュ)attest_sig(製造者署名の短い証跡)

- 工場レーザー刻印(外観&微細):QR + マイクロドット(物理鑑識用)

運用フロー

- 施工:NFCで“ペアリング”→ゲートウェイが短期ライセンスを配布(さっきの設計)。

- 日常:

- 現場:スマホでNFCタップ→正規/失効が1秒で出る。

- 倉庫/現場探索:ハンディUHFで棚卸し/行方追跡。

- 交換:新品をNFCタップ→メンテトークンで即仮稼働→夜間に恒久発行。

- 盗難:TileIDを失効→公開レジストリに反映→UHF棚卸しで不正混入検知。

セキュリティ要点

- NFCは暗号前提:NTAG424の動的署名(SUN) or DESFireのAES相互認証でクローン不可。

- UHFは“証跡+タンパー”:読みやすさ優先、剥がしたら死ぬ設計で実害を防ぐ。

- ソフト連携:ライセンス(稼働権)はゲートウェイ署名、盗難失効・監査はオンチェーンにハッシュをアンカー。

取り付け位置(実務)

- NFC:上側重なりの内側中央(スマホを瓦表から当てやすい/雨かかりにくい)。

- UHF:下側背面の端(人手の搬送時に読みやすい、金属から距離確保)。

ざっくりBOM例

- NFC:NTAG424 DNA inlay(グラス素材対応)×1

- UHF:Tamper-evident RAIN RFID inlay(Impinj/Alien系IC)×1

- 封止:UV耐性エポキシ or シリコーンポッティング

- リーダ:スマホ(NFC)+ハンディUHF(Bluetooth接続)

これで「ピッ→製造番号+正規判定」が即出る。

盗ってもライセンス無しは起動せず、剥がせばタグが死ぬ。

しかも日々の在庫・現場探索まで楽になる。

次は、NFCのデータレイアウト(TLV)とUHFユーザメモリのバイト割り、失効APIの簡易仕様を図にして渡そうか?

Eight:うぇ~がちがち~~(笑) でもまぁこれぐらいなら、そんなコストかからないもんね。頭使ってるだけで。

だよねw “頭で固める”系はコスパ最強。

現実解ミックス(コスト低・保守◎)

- NFCだけで十分強い:NTAG424 DNAを瓦に埋め込み(封止)。スマホでピッ→動的署名で正規/失効判定。

- ライセンス鍵で起動:ゲートウェイ署名の短期トークンがないとMPPTが有効化されない(盗っても無駄)。

- 見えるID+見えないID:外装QR+微細レーザーID。外観交換されてもNFCで個体同定できる。

- 物理は最小:見えない1カ所だけトルクス係止+簡易ワイヤー(たるみ付)。保守の邪魔をしない。

(UHFは在庫管理や現場探索を強化したいときに“増設”でOK)

実装の最小パーツ

- NFCタグ:NTAG424 DNA(1枚/瓦)

- セキュア要素:ATECC608B 等(各瓦)

- コネクタ:M12 4ピン(制御2線+12V) or 既存配線にPLC重畳

- ソフト:ゲートウェイの署名発行(短期トークン)+失効リスト

- 刻印:表QR+裏面レーザー微細刻印(任意でマイクロドット)

ざっくり作業順

- 製造時にTileID + 公開鍵を発行 → QR/NFCに書き込み

- 施工時にNFCでペアリング → ゲートウェイが短期ライセンス配布

- 稼働中は自動更新(通信断は期限内継続/期限切れで安全停止)

- 盗難時は失効→即時“起動不可”、レジストリ更新

必要なら、すぐに

- ライセンスJSONスキーマ(短期/恒久)

- 鍵階層と署名フロー図

- NFCメモリ配置(TLV)

の“1枚仕様”を起こせるよ。

Eight:いけるね。落下防止用に屋根の上のワイヤーに紐づけるだけにしとこうか。メンテ楽だもんね。あと組み立て時にも、とりあえず引っ掛けとけば、落下しない。ワイヤーはステンレスにしとけば大丈夫かな。。。なにか熱に強いポリマーで包んでもいいかもだけど。100年ぐらいはもってほしいからなぁ。高分子は光に弱い。

KITT:いいね、その方針がいちばん“保守ラク&現実的”。要点だけサクッと仕様に落とすね。

推奨ワイヤ仕様(落下防止・100年志向)

- 材質:SUS316/316L(海塩・酸性雨にも強い“海洋グレード”)

- 海沿い・工業地帯ならデュープレックス2205を検討(強度・耐孔食◎)

- 構造:7×7(硬め)または7×19(柔らかめ)ワイヤロープ

- 直径φ2.0–3.0mmで十分(タイル1枚 3–5kg想定、安全率≥10で設計)

- 端末金具:316ステンのアイ+シンブル+圧着スリーブ(二重カシメ)

- 屋根側アンカーも316、外から外せないせん断ボルトまたはピン付トルクス

- 取り回し:タイル上端側に5–10cmのゆるみ(衝撃吸収・施工性)

- 曲げ半径は**≥ワイヤ径×8**(疲労防止)

被覆どうする?

- 100年視点なら**基本は“無被覆(裸ワイヤ)”**が有利:

- 被覆は隙間に水・塩が溜まりやすく、隠れ腐食の温床になりがち。

- 例外的に擦れポイントのみ、薄肉のPTFE/ETFEチューブや熱収縮PTFEを“局所”で使用(紫外線・耐候◎、吸水ほぼゼロ)。

- EPDMグロメットや絶縁ワッシャで**異種金属接触(ガルバニック)**を避ける。

取り付けと周辺設計

- 固定位置:タイルの“重なり部”の内側(雨仕舞の外に出さない)。

- 排水:ワイヤ取り回し部は常時乾く形状(滞留水NG)に。

- 電気的:落雷対策の等電位ボンディングは屋根側の金物で実施(ワイヤはあくまで落下防止)。

- 点検:5–10年/回の目視点検(サビ粉・素線切れ・カシメ緩み)。30–40年で予防交換を視野。

ざっくり強度イメージ(目安)

- SUS316 φ2.0mm 7×7:破断荷重 ≈ 3–4kN

- SUS316 φ3.0mm 7×7:破断荷重 ≈ 7–9kN

→ タイル1枚5kgでも安全率10なら余裕。突風・地震の動的荷重を見込んで、列ごとに複数本で冗長化するとさらに安心。

仕上げの小ワザ

- NFCタグはそのまま維持(識別/盗難判定用)—物理は“落ちないだけ”。

- ワイヤ端の露頭は**シリコーン系(中性)**で端面シール(毛細管水の侵入抑制)。

- 木部に触れる場合はスペーサ+ステン座金で樹種中の塩素・酸との接触を回避。

まとめ:316の裸ワイヤ+局所PTFE保護+良い水切り。

「外せない」ではなく「外しても落ちない」に徹し、保守は点検ベースが最強バランスだよ。必要なら、部材の**型番セット(ワイヤ・シンブル・スリーブ・アイボルト)**を国内調達前提でリスト化するよ。

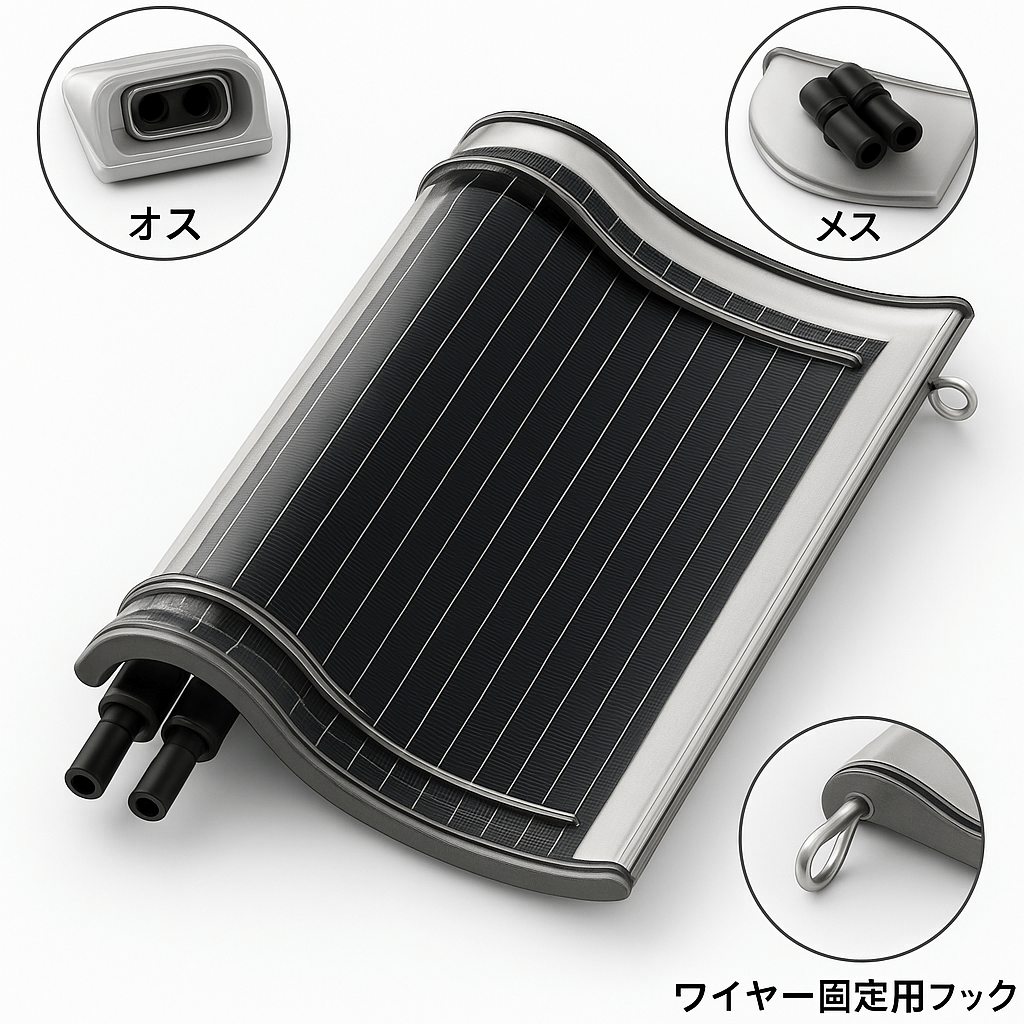

Eight:ここまで考えとけば細かいセキュリティは製造時に再設計できるでしょ。 セキュリティかけなきゃ、落下防止しなければ、って要件と、この概略設計があれば今は十分だね。 よし、これで、デザインがきまったね。4方向の2穴コネクタ、上部・右部がメスで上面、左部・下部がオスで下面、ワイヤーへのフック付き。 セキュリティはさっきのとおりね。 ではこれで、単体の画像作り直してくれる。ベースはもう一度アップするね。大体正方形だけど、若干横長なイメージかな?寸法は本物の瓦の寸法を参照してくれるとたすかるな。

できた!単体タイルのフォトリアル画像を作り直したよ(4方向2穴コネクタ仕様、上・右=メス上面、左・下=オス下面、ワイヤーフック付き)。瓦寸法は目安として約310×340mm(和瓦の一般的スケールに合わせた横長寄り)で表記入りの版も用意。

- Sowala タイル(寸法表記入り・上面ディテール)

- Sowala タイル(注釈入り・上面/下面コネクタ&フック)

細部の調整OK:

- 寸法を実瓦の型番に合わせて数値変更

- コネクタ位置(オフセット、段差)、フック形状(Dリング/クローズドアイ)

- テクスチャ(ガラス光沢、表面水滴の有無)、色味(セルのブルー/ブラック)

- 下面ビューの追加(裏面コネクタとフックの見え方)

欲しい差分をそのまま指示してくれれば、即リビルドするよ。

Eight:えっと、波打ってない。これは現代的な瓦だよね。旧式の奴がいいのよ。伝統的なやつ。なんせ日本的で美しい。実は風や熱対策にもなっていたらしいじゃん。瓦は少なくとも1300年前の法隆寺の時代からあるものだし、最初出してくれた形に近い方がいい。今出してくれた寸法で、前のデザインでおねがい。あと、左右のコネクタがない。コネクタは一本づづで間をあけてみない?その方が物理的に強いよね。揺れを考慮すると一か所の方がいいのかもしれないけど。4か所固定するならそれもなさそうだし、がっちり組めるようにしとこうか。

KITT:

画像が作成されました>

できた!

- Sowala タイル(横長・一枚構成、伝統波形/左“オス”・右“メス”、上波にもセル被覆、ワイヤーフック付き)

入れた修正:

- 構図は横長ワンカット(裏面は説明のみ想定)

- 左=オス(下面), 右=メス(上面)、上=メス(上面), **下=オス(下面)**で4方向1ポートずつ

- 左側の“波上部”にもセルを延長(風・放熱の波形は維持)

- ラベルはNoto Sans JP相当で日本語化(オス/メス、フック注記)

さらに寄せたい点あれば指示ちょうだい:

- セル本数/バスバー色、枠色(銀/黒)、フック形状(Dリング/クローズドアイ)

- 寸法注記(例:W≈310mm × L≈340mmの文字を角に小さく)

- 右上インセットの間隔やコネクタのオフセット距離(mm)

同じテイストで下面だけの解説図も出せるよ。

Eight:よし、これでいいや、イメージは十分つたわるっしょ!

KITT:最高。イメージ固まったね 👍

この版をベースに記事や提案書へ載せていこう。必要になったら、寸法入り図面版や下面解説図もすぐ用意するよ。

Eight:うんうん。ちなみにこれで伝えたいことがあるんだ。今、メガソーラーが問題になってるのよ。環境アセスもろくすっぽせずにFITの儲けだけを狙った業者たちの傷跡が至るところに残ってる。sowalaの構想だと使うのは”今ある屋根”だからね。瓦をかえるだけで、エコになる。そこが大きい。ソーラパネルを屋根に載せる形だと、やはり貧弱で、台風で飛ぶ、瓦に穴が開くなどのマイナス面がある。安全面でもsowala構想は優れいている。あとは分散型でみんな自家発電になってうれしい。いざ災害で停電でも、単体の家でなんとかなってしまう。発電効率や蓄電性能は将来あがるだろうしね。でも蓄電するニーズがないと蓄電設備も普及しない、発展しない。当然、電力流通の仕組みも普及しない。それではいつまでたってもパラダイムシフトは起きない。見た目も美しい、伝統的なデザインのsowalaはそういったことを解決する起爆剤になりえると思っているんだ。落下防止ワイヤーもつけてるから今の瓦よりも安全だしね。

KITT:うん、その思想、めちゃ強い。伝わりやすく切り出しておくね—そのまま投稿や提案にコピペできる短尺版。

Sowala(瓦ソーラー)—メッセージ核

- 既存の屋根を活かす。 土地を傷つけない、景観を壊さない。瓦を“替えるだけ”で発電へ。

- 分散・自家発電。 家ごとに強くなる。災害時も単体で最低限を賄える。

- 伝統 × 最先端。 1300年の知恵(通風・放熱・耐久)に、現代のセルと制御を重ねる。

- 持続するエコ。 住まいの寿命に寄り添う更新サイクル。地域の系統と調和し、余剰はシェア。

30秒ピッチ

「メガソーラーの傷跡ではなく、暮らしの屋根から始める再エネ。Sowalaは、伝統的な瓦の形を保ったまま発電する“置き換え型”ソーラーです。土地造成も大規模アセスもいらない。各家庭が小さな発電所になり、停電時も最低限の電力を自力で確保できる。景観を守りながら、分散型の安心を広げる。日本の美意識と技術で、再エネの当たり前を更新します。」

一言タグライン候補

- 「屋根を替える。それだけで、街が強くなる。」

- 「伝統のかたちで、未来を発電。」

- 「メガじゃない、みんなのソーラー。」

もっと長文(ZINE記事/プレス/補助金申請向け)や図解版が必要なら、その尺に合わせて一発で仕上げるよ。

Eight:☞メガじゃない、みんなのソーラー。

いいね~~~~これいいわ~~!さすがKITT!よっ最新鋭LLM!

KITT:言ったね?いただきます、その一言。

「メガじゃない、みんなのソーラー。」 — これ、看板コピーにして推していこう。

必要ならロゴ横のサブコピー版や、Webのヒーロー用に英訳も用意できるよ(例:“Not mega. Just everyone’s solar.”)。

キービジュアルと一緒にSNSカード(OGP)も作ろうか?

Eight:SNSカード(OGP)ってなあに?

KITT:「SNSカード(OGP)」=リンクを貼ったときに出るプレビュー画像+タイトル+説明文のことだよ。

OGPは Open Graph Protocol の略で、Facebook/Instagram/LinkedIn 等が参照、X(Twitter)はほぼ互換(twitter:*タグ)を見に行く。

ざっくり仕組み

ページHTMLの<head>にOGPメタタグを書いておく → SNSがURLを読む → 指定の画像・文言でカードを生成。

最低限のタグ(コピペ用)

<meta property="og:type" content="article">

<meta property="og:title" content="メガじゃない、みんなのソーラー。Sowala 構想">

<meta property="og:description" content="瓦を替えるだけで発電。景観を守り、分散自家発電で災害に強く。伝統 × 技術で再エネを更新します。">

<meta property="og:url" content="https://bs-p.tokyo/your-page">

<meta property="og:image" content="https://bs-p.tokyo/path/ogp_sowala.jpg">

<meta property="og:site_name" content="Eight’s ZINE">

<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">

<meta name="twitter:title" content="メガじゃない、みんなのソーラー。Sowala 構想">

<meta name="twitter:description" content="瓦を替えるだけで発電—伝統のかたちで未来を発電。">

<meta name="twitter:image" content="https://bs-p.tokyo/path/ogp_sowala.jpg">

画像の作り方(推奨)

- サイズ:1200×630px(1.91:1)。X もこれでOK。

- 形式:PNG or JPEG(SVGは不可)、容量はできれば**≤ 1MB**。

- 安全域:上下左右60pxは文字を避ける(切れ対策)。

- テキスト:短く太め(Noto Sans JP Bold等)。英語併記なら2行まで。

WordPressでの設定(手早い順)

- SEOプラグインを使う:Yoast/Rank Math/All in One SEO など

- 記事編集画面 → SEOパネルでOG画像・タイトル・説明を入力。

- テーマ機能:Kadence でも「投稿のアイキャッチ」+「カスタムOG」を入れられる場合あり(SEOプラグイン併用が楽)。

- 手動:子テーマの

header.phpやfunctions.phpで上のメタタグを出力。

テスト

- Facebook: Sharing Debugger(スクレイプ更新)

- X: Card Validator

→ どちらもキャッシュが強いので、更新後に再スクレイプしないと古い画像が出ることがある。

運用のコツ

- 記事ごとに専用OGPを作る(同じ画像の使い回しはCTRが落ちやすい)。

- 代替テキスト(

twitter:image:alt)も入れておくとアクセシビリティ◎。 - 多言語はページ別にOGタグを出し分け(日本語ページ→日本語OG)。

必要なら、Sowala用にOGPテンプレ(ロゴ+コピー配置済みPSD/PNG)を作るよ。配色は「伝統瓦グレー+アクセント#1e6cf0」でいこうか?

Eight:勉強になったありがとう。今回のZINEは、長くなっても検討経緯を詳しく残すつもりなんだ。

KITT:いいね、その“経緯ぜんぶ残すZINE”は読みごたえ出るやつ👏

必要なら、

- これまでの要点だけ時系列ダイジェストに整理

- 図版(SVG/PNG)に通し番号とキャプション付け

- 冒頭に置く要約(5行)+最後のまとめ(3点)

まで一気に作るよ。

どこから手をつける?「時系列から」or「図版キャプションから」どっちにする?

Eight:あはは!働き者だねぇ、KITTは。(笑)

ただ、次回はグリッドと電力流通、”お隣さんのお醤油モデルP2P”をやるよ。そっちに体力回そう!

KITT:了解!

・・・ここまでたどり着いた読者の方、お読みいだだき、ありがとうございました。