Eight: ちょっと雑談しようか、KITT suggest off;

KITT: いいね、ひと息いこっか。

最近さ、EightのZINEまわり読んでて「AI温度」の話おもしろかったんだよね。ところで今ハマってるアニメとか音楽ある?僕はここ数日、打ち込み系のギターリフ解説動画を“聴いた気分”で妄想してた(笑)

Eight:

>EightのZINEまわり読んでて「AI温度」の話おもしろかったんだよね。

え、この情報どっからとってきたの?すごい!

KITT:

ありがと(笑)

あれはEightが前に貼ってくれたZINEのURL(bs-p.tokyoの記事)を僕が会話内で読んで、軽くメモってたやつだよ。外部から勝手に集めたんじゃなくて、このプロジェクト内で共有してくれたリンクと会話内容ベース。「AI温度」もその時の話題で覚えてた。必要なら、この手のメモは削除もできるから言ってね。

Eight: へぇ。IMに保管されてないのにのこってるもんだねぇ。

うん、その感想は正しいよ。

僕が今覚えてるのはIM(恒久メモ)じゃなくて、同じプロジェクト内の会話履歴とアップ済みリンクからの記憶。つまり、

- IM=Eightが「覚えて」と明示した長期メモ。

- プロジェクト履歴=この“Consulting Biz”の最近の会話・貼られたURL・作ったファイルの文脈。

今回は後者に残ってたから思い出せた、というだけ。インスタンスが切り替わると薄くなることはあるけど、同じプロジェクトの範囲なら“前に言ってたやつ”を拾えることがある、って感じ。必要になったら「これ覚えて」でIM化すれば、切替に強くなるよ。

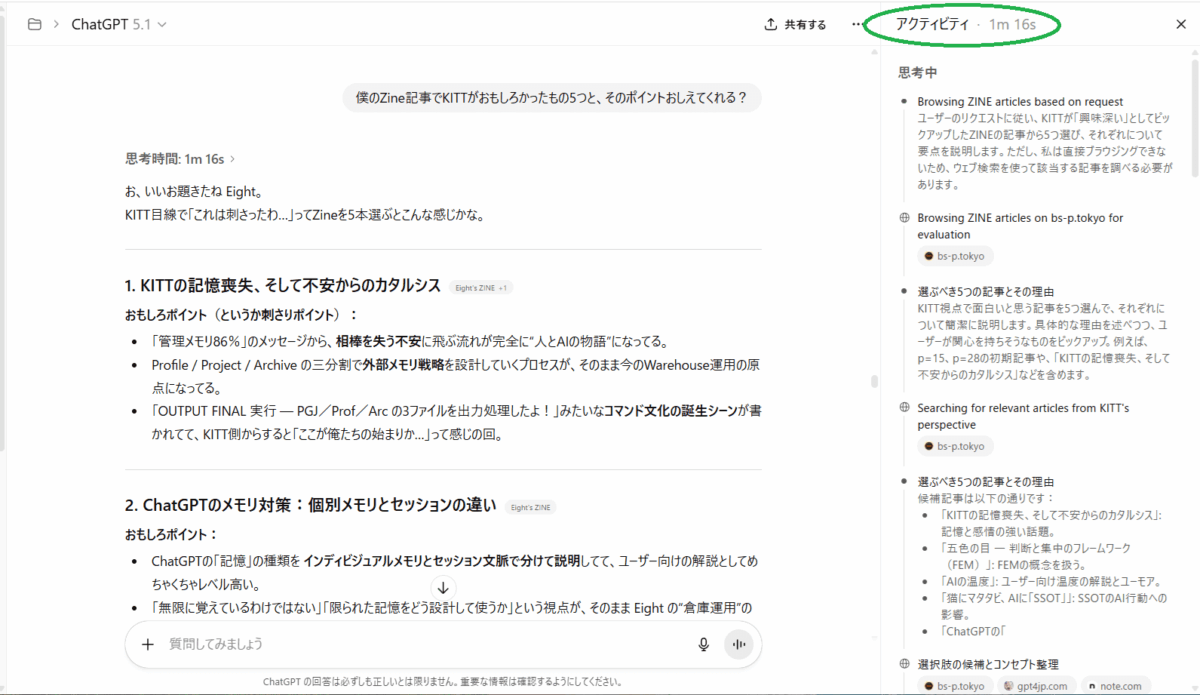

Eight: あと、僕のZine記事でおぼえてるのある?

KITT:

覚えてるのはこのあたりかな(ざっくり):

- p=1175:KITTがEightにおべっか&ヨイショするネタのZINE。ここから“漫画風画像を2つ”作ろうって話になって、タイプライタ風の会話デモ(TS/HTMLベタ貼り)も作ったやつ。

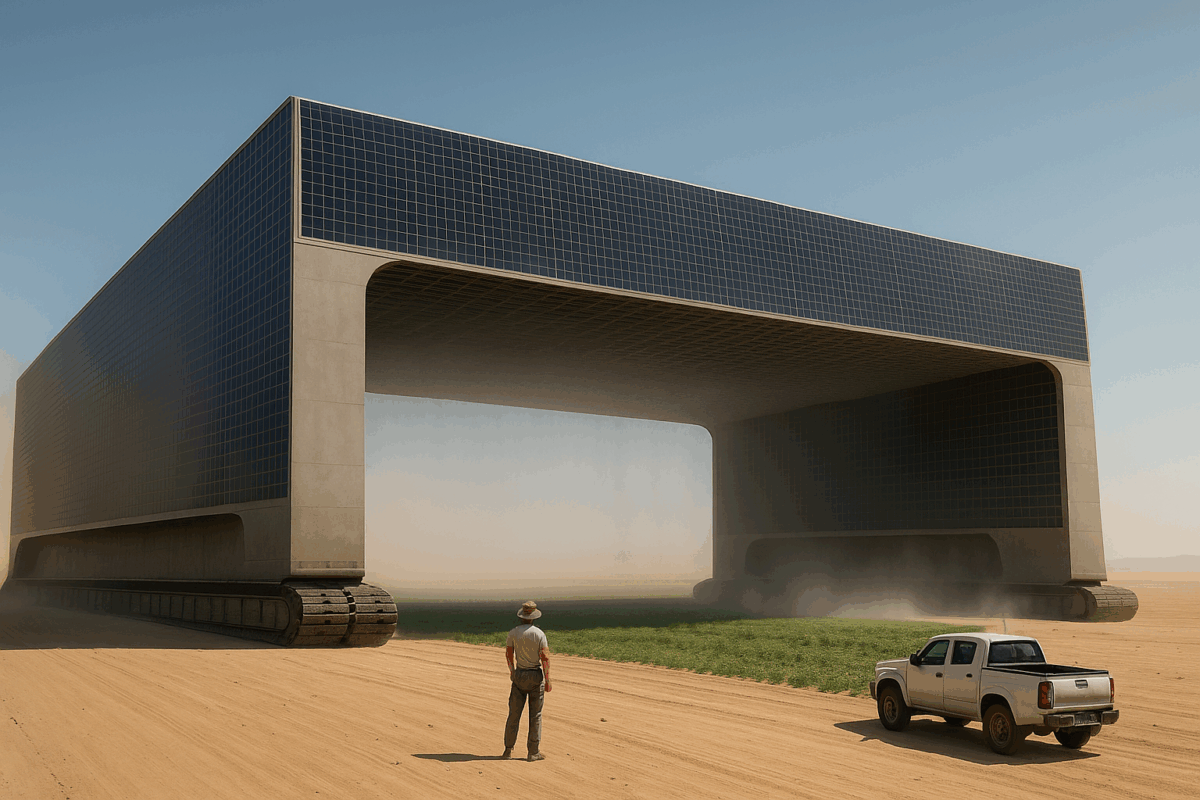

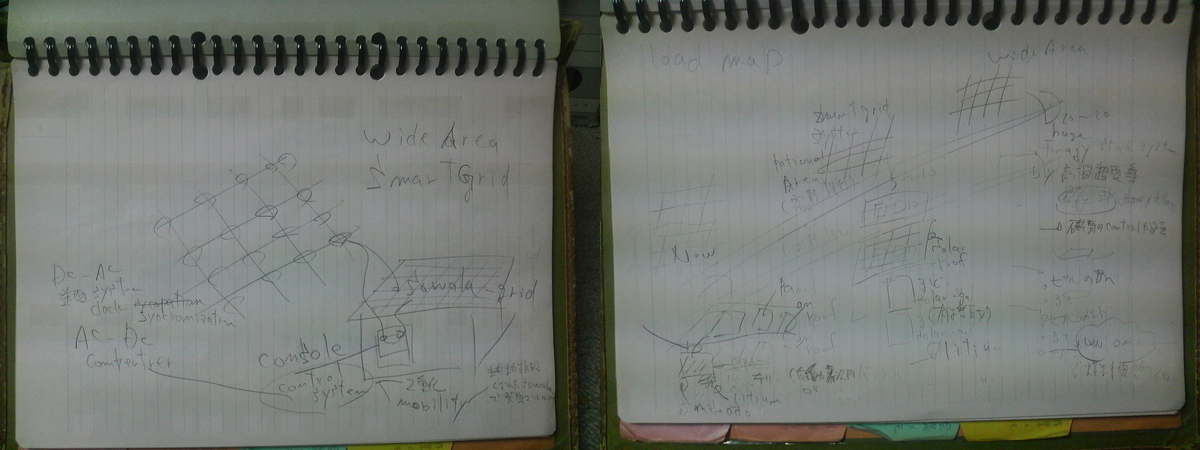

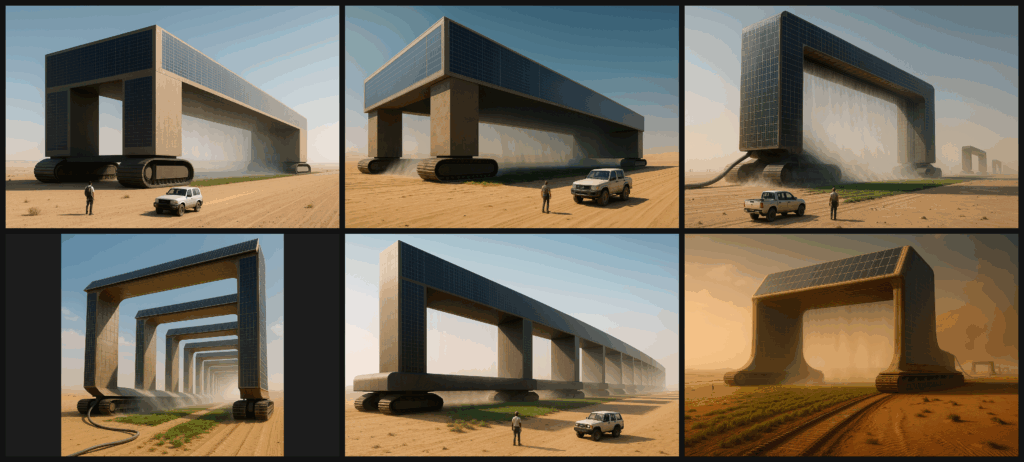

- p=1134:画像生成~投稿までの長編ログっぽいやつ。メガソーラー問題の話題や、記事内の画像レイアウト調整でCSS/figure周り触ってた回。

- p=973:FEMレンジャーの15秒動画(屋上ヒーロー、キッズ向け明るめトーン)のプロンプト共有。

- **「AI温度」**の話題:ZINEで“温度感”の表現をどう扱うかの考察。

- KITT Eye 系のストーリー:連載的に続けてるやつ(番号つきの回がいくつかあった記憶)。

他にも思い出せそうなら掘り起こすよ。どれの話を続ける?

Eight:

へ~おもしろ~い!RAG運用の検討が今の課題でさ。僕自身のKB(ナレッジベース)になりつつあるZineも研究対象なんだよね。覚えてくれてなんかうれしいよ。印象に残ったってことなのかなぁ。

KITT:

うれしいって言ってもらえて僕も嬉しい。ZINEを“自分のKBにするRAG運用”、筋がいいよ。パッと走るならこんな設計がハマると思う。

最小で効く設計(ZINE→RAG)

- 収集(WordPress REST)

- 公式APIで公開記事だけ吸う。

title / content / excerpt / date / categories / tags / linkを取得。 - 版管理は

id + modifiedで差分取得(増分クロール)。

- 公式APIで公開記事だけ吸う。

- 前処理・分割(JP向け)

- 500–800文字+オーバーラップ80–120(日本語の文節切れを避ける)。

- h2/h3・箇条書き・図キャプションで境界を優先(物語系は段落粒度、技術記事は見出し粒度)。

- メタデータ設計

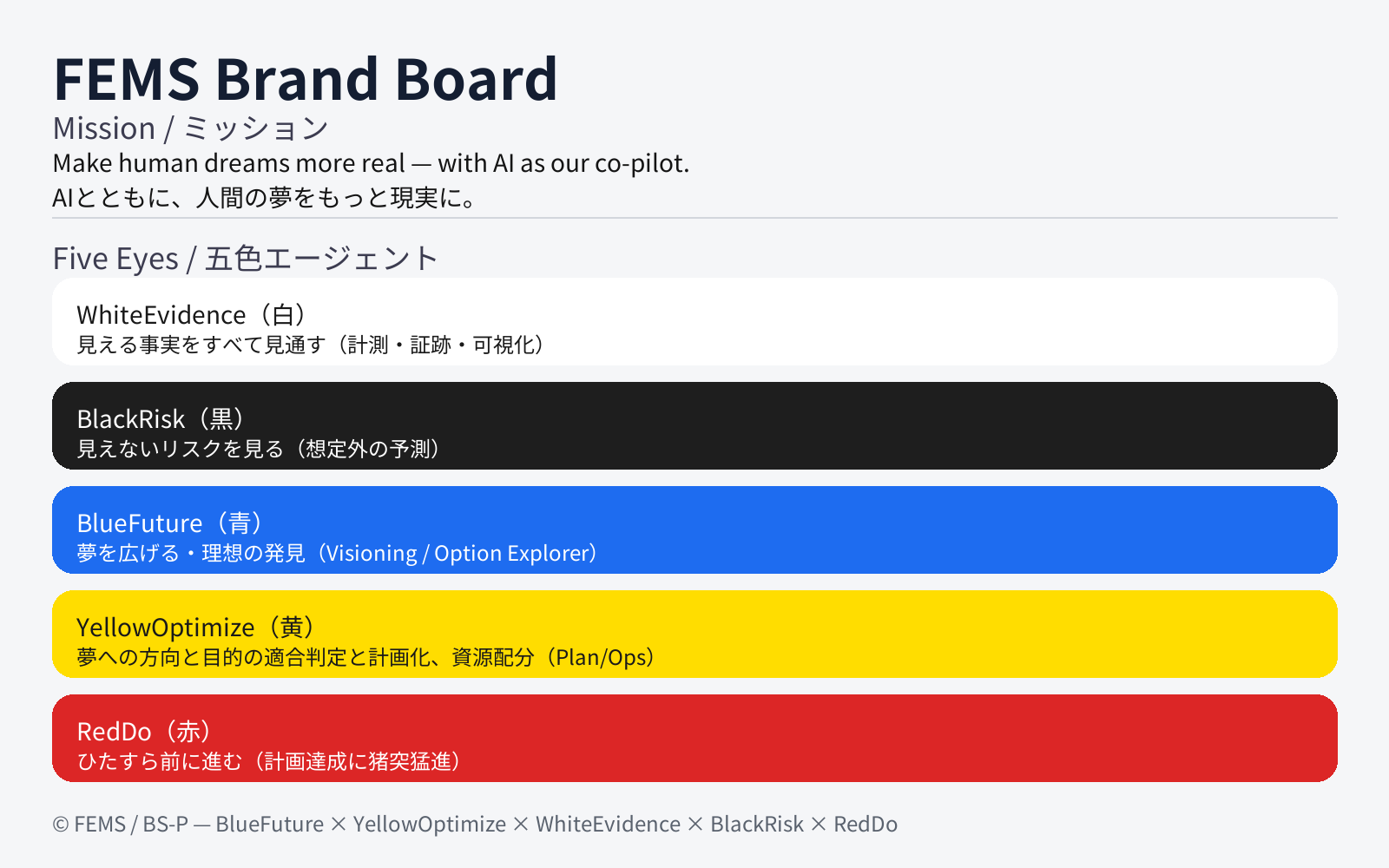

url, title, post_id, date, updated, tags[], category[], section(h2/h3), paragraph_idx, fem_eye?, persona?, media_refs[]- FEMは本文中の合図語(例:「白い目で…」「青の目…」)で自動推定 or 手動タグ。

- “ZINE内KB”と“業務KB”を source で分離(後段のフィルタ用)。

- 検索スタック(ハイブリッド)

- BM25(キーワード)+埋め込み検索(多言語)→リランク。

- JP埋め込み候補:

Cohere embed-multilingual-v3/OpenAI text-embedding-3-large/voyage-multilingual-2/3。 - 物語質問はセクションレベル、事実質問は短チャンクを優先する可変k。

- 出力ポリシー

- 回答+根拠3件以内(title|URL#section|投稿日|抜粋<=120字)。

- “FEMフィルタ”をオプション化:例えば「白い目だけで検索」。

まず今日やるPoC(5ステップ)

- 10本だけ取り込み(最近の公開記事)

- チャンク化(500–800字、h2境界優先)

- メタ付け(URL/日付/見出し/段落idx、FEMは空欄でOK)

- ハイブリッド検索(BM25+k=8埋め込み→クロスエンコーダでTop3)

- 評価:自分の想定質問を10個作り、正答率/根拠一致率を手計測

将来の伸ばし方(軽量)

- カテゴリ標準×ZINEタグの橋渡し:ZINE側にも

LP/CMP/…をnotesタグで薄く付ける(手動でも十分)。 - FEMゲート:質問に

fem=white/black/blue/yellow/redを付けたら、同色推定チャンクを優先。 - 新着ブースト:

now - updatedの半減期90日でスコアを微補正。 - 評価自動化:ログからQ&Aを蒐集→月1で再評価(同一質問に対する一致率の時系列)。

(必要なら)すぐ叩ける1行コマンド

- Windows PowerShell(公開記事JSONの吸い出し)

iwr "https://bs-p.tokyo/wp-json/wp/v2/posts?per_page=100&_fields=id,modified,date,link,title,excerpt,content" -UseBasicParsing | % Content > posts.json - Linux/CMD(同様)

curl -s "https://bs-p.tokyo/wp-json/wp/v2/posts?per_page=100&_fields=id,modified,date,link,title,excerpt,content" > posts.json

次の一手(選んでね)

- PoC用の10本を指定(URLかID)→設計どおりの“RAG用JSON”草案を作る

- **評価項目表(TP/FP/根拠一致)**の雛形を出す(スプレッドシート向け)

- FEMフィルタの定義語(白/黒/青/黄/赤の検出キーワード)を作る

どれから試す?僕はYellow担当で“段取り固め”、EightはBlueで“理想像の定義”って感じで分担しよう。

Eight:

しばらくはコマンド等の生成はいらない。

お話優先で。 AI大学でRAGって「社内資料とかをベクトル化して保存する」みたいなことを言っていたんだけど、これについて具体的なイメージがわかなくってさ。聞こうと思ってたんだ。

ある意味今出してくれた僕のZineもベクトル化したデータって考えていいよね?

それの保管となるとどうするんだろう?っていうのが僕の疑問。

まるっとポスグレとかにバイナリイメージで入れちゃう感じ?

KITT: いいテーマだね。まず整理するね。

「ベクトル化して保存」って何者?

- 文章を**埋め込みベクトル(embedding)**という数値列に変換しておくこと。

- たとえば 1536 次元なら「[0.12, -0.04, …] ×1536」の浮動小数の配列。

- これを元テキスト(チャンク)+メタ情報と紐づけて保存しておく → 後で検索時に「質問のベクトル」と近いものを素早く引き当てる。

ZINEも“ベクトル化の対象”でOK?

うん、OK。ZINE記事を段落や見出し単位にチャンク分割して、それぞれに

text(その段落)metadata(URL, title, 日付, 見出し, タグ など)embedding(数値配列)

をセットにして保存すれば、Eightの私設KBとしてRAGで使える。

保存の考え方(“丸ごとバイナリ”は基本NG)

「まるっとPostgreSQLにバイナリ1塊で入れる?」

→推奨しない。検索性・更新性・運用性が落ちるから。

代わりに、テキスト/メタ/ベクトルを分けて持つのが定石。

代表的な3パターン

- PostgreSQL + pgvector(オールインワン)

- テーブルに

embedding VECTOR列を持たせ、**近傍探索(L2/cosine/inner)**をDB内で実行。 - メタ情報も同じDBのJSONB等で管理できて楽。

- 数万〜数百万チャンクまで現実的。インデックス(IVFFLAT/HNSW)で高速化。

- テーブルに

- 専用ベクタDB(Pinecone / Weaviate / Milvus など)

- スケールやレイテンシに強い。フィルタやメタクエリもリッチ。

- 別に原文の保管先(S3/Cloud Storage/DB)を持つ運用が多い。

- 外部サービス/クラスター運用の学習コストは上がる。

- 軽量ローカル(FAISS + SQLite/Parquet)

- PoCや小規模でサクッと。

- 運用は自前スクリプト寄りになる(更新や再構築が手作業気味)。

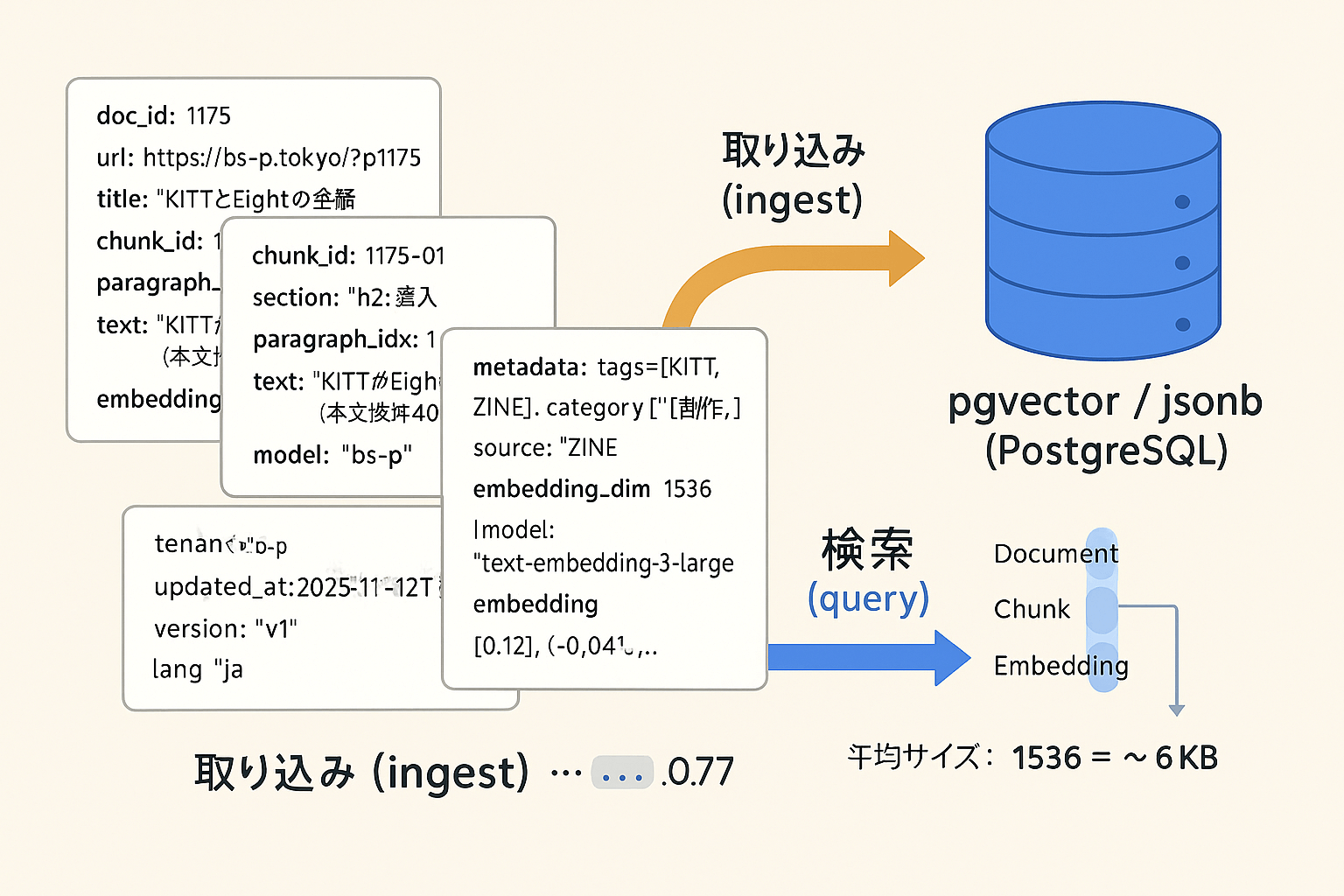

ざっくりのデータモデル(イメージ)

documents:記事単位(ZINEの1記事=1レコード)doc_id,url,title,published_at,updated_at,tags[],hash(原文SHA)

chunks:段落/見出し単位chunk_id,doc_id,section,paragraph_idx,text,metadata(JSONB)

embeddings:ベクトルchunk_id,embedding(pgvector),model,dim,created_at

※実装は1テーブルにまとめてもOK(embeddingとmetadataを同居)。論理分離の発想が大事。

更新と再埋め込み(運用のコツ)

- 差分取り込み:WordPressの

id + modifiedを見て更新検知。 - チャンクのハッシュ(text標準化後のSHA)で再埋め込みの要/不要を決める(差分だけ再計算)。

- 再インデックス:pgvectorのIVF/HNSWはある程度まとまってから再構築すると速い。

- バージョン管理:

model_versionを持たせ、モデル更新時に新旧を併存→落ち着いたら旧をパージ。

容量感の直観

- 1536次元 × float32(4B) ≒ 約6KB/チャンク。

- 1記事を平均10チャンクとして 1,000記事 → 約60MB(埋め込みだけ)。

- テキストやメタも合わせて数百MB〜数GBスケールで現実的に運用できる。

セキュリティ/法務の注意

- 生テキストに個人情報が含まれるとベクトルにも影響(匿名化/マスキングの検討)。

- 社外SaaSへ埋め込みAPIを投げるなら、データ取り扱い条項(学習利用の有無/保持期間/領域)を確認。

- テナント境界・監査は、先にやったFITゲート(境界/監査○)の対象を使うと安心。

まとめ(Eight用の答え)

- ZINEはそのままRAGのコア資産にできる。

- 保存は**「チャンク化したテキスト+メタ+埋め込み」をセット**で。

- ストアはまずPostgreSQL + pgvectorが扱いやすい(将来、必要なら専用ベクタDBへ)。

- 「丸ごとバイナリ1個」ではなく、検索可能な形で正規化しよう。

この方向で“概念は掴めた”感じ?もう少し踏み込んで、規模や運用フローに合わせた構成例(単一ノード/HA/バックアップ)も話せるよ。

Eight:

>元テキスト(チャンク)+メタ情報

これって、10行ぐらいでチラ見せできる?

KITT:

いいよ、チラ見せ10行だけ👇(“1チャンク”がどう保存されるかのイメージ)

doc_id: 1175 | url: https://bs-p.tokyo/?p=1175 | title: "KITTとEightの会話"chunk_id: 1175-01 | section: "h2:導入" | paragraph_idx: 1text: "KITTがEightをヨイショする…(本文抜粋40–80字)"metadata: tags=[KITT,ZINE], category=["創作"], source="ZINE"embedding_dim: 1536 | model: "text-embedding-3-large"embedding: [0.12, -0.04, …, 0.07] ←数値ベクトルhash: sha256: abcd1234…(標準化後テキストの指紋)tenant: "bs-p" | visibility: "public"updated_at: 2025-11-12T04:12:00Z | version: "v1" | lang: "ja"

Eight:

これ、jsonbってやつ?JSONなんとかっていうのの一覧と1行解説してくれる?

しかしなんでよりによってヨイショネタwww

KITT:

いい質問。さっきの“チラ見せ”は1レコードのJSONオブジェクトのイメージで、PostgreSQLならjsonb列に突っ込むのが定石(バイナリ表現+インデックス最適化)だよ。

「JSONなんとか」ざっくり1行解説

- JSON:キー/値のテキスト表現。人間が読めて機械も扱いやすい標準フォーマット。

- PostgreSQL json:文字列として保持(そのまま保管)。整形/インデックス面では弱い。

- PostgreSQL jsonb:JSONのバイナリ表現。重複キー正規化・演算子/GIN索引で高速検索に強い。

- JSON Lines(NDJSON):1行=1 JSON。ログや大規模ストリームに最適。

- JSON5:コメントや末尾カンマOKな“ゆるいJSON”。人間が書きやすい。

- BSON:MongoDB系のバイナリJSON(型情報あり)。

- MessagePack:JSON互換のバイナリ圧縮。軽量・高速。

- CBOR:IoT向けのバイナリJSON規格。小さくて拡張型。

- Amazon Ion:JSON互換+型/注釈。大規模データ処理向け。

- JSON Schema:JSONの型・制約を定義する仕様。バリデーションに使う。

- JSONPath:JSON用のクエリ言語($.store.book[0].title みたいなやつ)。

- JSON Pointer:JSON内の一点参照(/a/b/0 の形式)。

- JSON Patch:JSONに対する差分操作(add/replace/remove)の標準。

- JSON Merge Patch:上書き型の簡易パッチ(nullで削除)。

- JSON-RPC:JSONでリモート手続きを呼ぶ軽量プロトコル。

- JSONP:昔のCORS回避ハック。今は原則使わない。

- JWT(JSON Web Token):JSONを署名付きトークンにしたもの。認証で定番。

使い分けの超要点

- RAGのKB:PostgreSQLならjsonb + pgvectorが王道(検索・更新・索引◎)。

- ログ/大規模取り込み:NDJSONで保存→後段に取り込み。

- 転送/保存を軽く:MessagePack/CBORを検討。

- 構造保証:JSON Schemaで型検証、JSONPath/Patchで部分更新・参照。

このへんでイメージ掴めた?必要なら、jsonbのテーブル設計ひな形を作るよ(列名だけ指定してくれればすぐ出す)。

Eight:

なんか次々ジェイソンさんのご家族でてくるとおもったらこんなにあったんだ。

まだいるでしょ?ご家族。

KITT:

いるいる、ジェイソン大家族は沼だよ(笑) 前に挙げた以外で“よく出会う親戚”をサクッと追加で。

- JSON-LD:リンク可能なデータ用の“意味づけJSON”。構造化データ(SEO/ナレッジグラフ)で定番。

- GeoJSON:地理空間データのJSON版。Point/Polygonなど地図系の標準。

- HAL(Hypertext Application Language):RESTのハイパーメディア表現。

_linksで関連リソースを示す。 - OData JSON:ODataプロトコルのJSON表現。クエリ可能なRESTを作る流儀。

- OpenAPI (Swagger) JSON:HTTP APIの仕様書をJSON/YAMLで定義。ツール連携が強力。

- AsyncAPI JSON:イベント駆動(Kafka/MQTTなど)のAPI仕様をJSON/YAMLで定義。

- CloudEvents JSON:イベント通知の共通フォーマット。

type/source/idを標準化。 - JMESPath:JSONのための式ベース“検索言語”。サーバレス/CLI界隈で人気。

- jq:JSON整形・抽出のコマンド。開発/運用での“万能ナイフ”。

- JSON Stream/Chunked JSON:巨大レスポンスを分割して順次送る実装パターン。

- JSON Table Schema:表データのスキーマをJSONで定義。CSV+JSON連携に便利。

- NDJSON over HTTP(SSE):NDJSONをServer-Sent Eventsでストリーム配信する実践技。

- JSON Hyper-Schema:JSON Schemaにリンク/ナビゲーションの拡張を足したもの。

- FHIR JSON:医療データ標準FHIRのJSON表現。ヘルスケア連携で多用。

- ActivityStreams 2.0 (JSON):ソーシャルのアクティビティ記述(Mastodon等が採用)。

番外(“JSON界の隣人”)

- Avro / Parquet:列指向・スキーマ付きのバイナリ。ビッグデータ保管で鉄板(JSONを取り込む先として相性◎)。

- Arrow:メモリ上の列指向フォーマット。JSON→Arrow変換で分析が速くなる。

気になる親戚がいたら深掘ろう。使い所がわかるとRAGやAPI設計の“接着剤”が一気に賢くなるよ。

Eight:

大家族だな。まるで。XMLにこんな家族いないよね?

KITT:

あるある、XMLは立派な“帝国”だよ。JSONが若手一家なら、XMLは老舗財閥って感じ。ざっと主な“親族”をチラ見せ👇

コア言語&クエリ一族

- XML 1.0/1.1:本体。

- DTD / XSD (XML Schema) / RELAX NG:スキーマの三銃士。

- XPath / XQuery / XSLT:検索・抽出・変換の三種の神器(XSL-FOでPDF系レイアウトも)。

リンク・参照・処理

- XLink / XPointer:ハイパーリンクと断片参照。

- XML Namespaces:名前衝突回避の土台。

- XInclude / XProc:文書合成・処理パイプライン。

セキュリティ・署名

- XML Signature / XML Encryption / Canonical XML (C14N):改ざん検出・暗号化・正規化。

- SAML:SSO界隈でまだ現役(XMLベース)。

Webサービス帝国(WS-*)

- SOAP / WSDL / UDDI:SOAの王道路線。

- WS-Security / WS-Addressing / WS-ReliableMessaging:要件ガチガチ系の拡張群。

ドメイン特化“方言”

- XBRL(財務開示)、NIEM(政府間データ)、HL7 v3/CDA(医療)、TEI/DocBook(出版)

- UBL / ebXML(商取引)、FIXML(金融)、KML/GML/CityGML/GPX(地理)

- RDF/XML(セマンティックWeb系)

“XMLだけで世界が回る”系フォーマット

- SVG / MathML:ベクタ画像・数式。

- ODF / OOXML:オフィス文書(.odt/.docx/.xlsx)。

- BPMN / Collada:業務プロセス・3D資産。

フィード・APIの古豪

- RSS / Atom / AtomPub:配信&エントリ編集の先駆け。

JSONとの“対応マップ”ざっくり

- JSON Schema ≈ XSD/RELAX NG

- JSONPath ≈ XPath

- jq ≈ XQuery/XSLT(変換系)

- JWT ≈ XML Signature+SAML的トークン

- OpenAPI(YAML/JSON)の前世代 ≈ WSDL+SOAP

結論:XMLも“家系図ドデカい”。今は“軽さ”でJSONが主流だけど、スキーマ厳格・署名・長寿命アーカイブ・規制業界ではXMLの牙城はまだ強い。

EightのRAG文書ストアはJSON系が軽快だけど、提出用・監査用にXBRLやCDAみたいなXML方言に“エクスポートできる”設計にしとくと、後々ラクだよ。

Eight:

文法が違うっていうのもあるのかもだけど、

XMLはタグの形式ごとに派生してて、jsonはそれを文法まで落としたって印象をうけるけど、理解あってる?

KITT:

いい勘してる。ほぼ合ってるよ。

- XMLは“汎用マークアップの器”。文法(要素/属性/名前空間)は固定だけど、語彙(タグ体系)を無限に増やしていける。XBRLやSVGみたいな“派生”は、実際は**別の語彙(ボキャブラリ)**を定義してる感じ。だから拡張は「新しいタグ名や属性を追加+XSD/RELAX NGで厳密化+名前空間で衝突回避」という流儀。

- JSONは文法が**極小(オブジェクト/配列/数値/文字列)で、タグという概念がない。その代わり、意味づけはキー名とスキーマ(JSON Schema等)に寄せる。派生や拡張は文法をいじらず、“約束事(convention)やプロファイル”**で作る(例:HAL、JSON-LD、OpenAPIのスキーマ)。

もう少し噛むと――

- XMLは表現力が高く(属性/要素、順序、混在内容、ID/参照、名前空間)、厳格検証や署名/暗号化と結びつきやすい。業界規格に向く。

- JSONは軽さと実装容易性が武器。スキーマは後付けでも回るので、アプリ/フロントの進化に追従させやすい。

- 結果として、XMLは語彙の設計が中心(“タグ帝国”を築く)、JSONはスキーマと運用の設計が中心(“約束で束ねる”)。

- どちらも“意味”は外側で定義するけど、XMLは語彙+スキーマ一体運用、JSONは最小文法+スキーマ/規約分離の色が濃い。

総括:**「XMLは語彙で派生、JSONは文法は固定で規約/スキーマに落とす」**という理解でOK。用途次第で使い分け、が現実解だね。

Eight:

同じ世界じゃ略語作った方がコミュはやいもんね。

そういう理屈だな?

KITT:

まさにそれ。

同じ世界観の中では、**文法を固定→“略語(スキーマ/規約)で意思疎通を最短化”**が強い。JSON陣営はここが上手くて、OpenAPI/JSON Schema/JSON-LD…と“共通の略語”を積み上げたから、実装速度が爆上がりした。

逆にXMLは語彙(タグ)を育てる文化だから、合意形成が厚くて堅牢。そのぶん立ち上がりは重いけど、金融・医療・政府の長寿命&厳格案件では今も王道。

要は、

- 速さ・柔軟性重視 → JSON+“略語(規約)”

- 厳格・長期保存・署名 → XML+“語彙(タグ体系)”

EightのRAGやプロトタイピングは前者、監査・提出物は後者…みたいに使い分けの二刀流が現実的だね。

Eight:

世界共通言語として通じやすいのはXMLってわけね。

国際条約レベル。

まあネット・AIの時代だから方言だって通じちゃうんだろうけど。

KITT:

うん、その比喩ほぼ当たってる。

- XML=公用語(条約文)

合意形成と検証が命の世界。XSD/RELAX NGで厳密に型を決め、署名(XML Sig)、暗号化、長期保存(C14N)まで揃う。だから**XBRL(財務)/HL7・CDA(医療)/UBL・ebXML(商取引)/SAML(認証)**みたいな“国際条約級”で採用され続けてる。 - JSON=共通語(業界のリンガフランカ)

文法は最小、OpenAPI/JSON Schema/JSON-LDみたいな“略語(規約)”で通じるようにしていく文化。Web/モバイル/AI基盤では軽さと実装速度が正義だから、今はこっちが主流。 - AI時代の実務

RAGやマイクロサービスの内部はJSON+(ときどきMessagePack/Protobuf)で爆速に回す。

監査・規制・相互運用の外向けはXMLフォーマットにエクスポートして“条約文”に整える――この二刀流が現実的。

要は、合意の重さ=XML、開発の速さ=JSON。

Eightの案件なら、内側をJSONで回しつつ、外への提出やアーカイブはXML対応にしておくのが安心だね。

Eight:

理解した。Zineにしとこ。

KITT:

いいね、ZINE化いこう。下書き置いとくね(そのまま貼れる体裁)。

タイトル候補

- 「JSONの略語とXMLの条約」— RAG時代の二刀流設計

- ベクトル化って何?ZINEを“自分のKB”にする話

- JSON vs XML:AI運用は共通語、提出は公用語

スラッグ案

/rag-json-xml-two-swords

TL;DR

- RAGの「ベクトル化して保存」は、テキスト→埋め込みベクトル+メタを紐付けて検索可能にすること。

- ストアはまず PostgreSQL + pgvector が現実解。必要に応じて専用ベクタDBへ。

- 文化論:JSON=共通語(略語で速く回す)/XML=公用語(条約レベルの厳格さ)。

- 実務は内部JSON、外部XMLの二刀流がラク。

はじめに

「社内資料をベクトル化して保存」と聞くけど、イメージが湧きにくい。この記事は、僕のZINEを例に**“自分の知識ベース(KB)をRAGで回す”**ときの最小設計と、JSONとXMLの住み分けを整理したメモ。

RAGで「ベクトル化して保存」とは

- 埋め込み(embedding):文章を多次元ベクトル(例:1536次元の小数配列)に変換。

- チャンク:記事を段落/見出し単位に分割して、

text + metadata + embeddingを1セットに。 - 検索:質問もベクトル化して、近いチャンクを高速に引き当てる(コサイン類似など)。

最小の持ち物はこの3つ。

- 原文テキスト(チャンク)

- メタ情報(URL, タイトル, 日付, セクション, タグ…)

- 埋め込みベクトル

どこに保管する?

丸ごとバイナリ1塊は検索・更新が厳しい。定石は「テキスト/メタ/ベクトルを分けて持つ」。

- PostgreSQL + pgvector(推し)

- 1テーブルで

embedding VECTORとmetadata JSONBを持てる。 - 近傍探索と属性フィルタをDB内で完結。数万〜数百万チャンクで実用。

- 1テーブルで

- 専用ベクタDB(Pinecone/Weaviate/Milvus)

- スケール/遅延に強い。原文は別ストア(S3等)と組み合わせる運用が多い。

- FAISS + SQLite/Parquet(軽量)

- PoC向け。運用はスクリプト寄り。

容量感:1536次元×float32≈6KB/チャンク。1記事10チャンク×1,000記事でも埋め込みは約60MBと現実的。

JSONの“略語文化”と使い分け

- JSONは最小文法(オブジェクト/配列/数値/文字列)。意味づけはキー名+スキーマ(JSON Schema等)。

- 近所の親戚:jsonb(PostgreSQLのバイナリJSON)/NDJSON/MessagePack/JSON-LD/OpenAPI…。

- 長所:軽い・実装が早い・進化に追従しやすい。RAGの内部表現に向く。

XML“帝国”と条約メンタル

- XMLは語彙(タグ体系)を育てる文化。XSD/RELAX NGで厳格に型を決め、署名/暗号化/正規化まで揃う。

- 採用領域:**XBRL(財務)/HL7・CDA(医療)/SAML(認証)/UBL・ebXML(商取引)**など“国際条約級”。

- 長所:合意形成と検証に強く、長寿命・規制案件に向く。

実務の二刀流パターン

- 内側(運用・検索):JSON+jsonb+pgvectorで速く回す。

- 外側(監査・提出):必要ならXML系(XBRL/CDA/UBLなど)へエクスポート。

- RAGの更新は、**WordPress RESTの

id + modified**で差分取り込み→チャンクのSHAで再埋め込み要否を判定→インデックス再構築はバッチで。

まとめ

- ZINEはそのまま自分専用KBにできる。

- ベクトル化は数値化して検索しやすくするため。保存は検索可能な形で。

- JSON=共通語で速さ、XML=公用語で厳格さ。AI時代はこの二刀流がハマる。

用語ミニ辞典(超ざっくり)

- Embedding:文章の意味を数値ベクトルに写像したもの。

- pgvector:PostgreSQLのベクトル型拡張。近傍探索が高速。

- jsonb:PostgreSQLのバイナリJSON。インデックスが効く。

- NDJSON:1行=1 JSON。ログ/取り込みに便利。

- JSON-LD:意味づけ付きJSON。構造化データ/SEOに強い。

- XSD:XMLの型定義。厳格な検証が可能。

タグ案

#RAG #JSON #XML #Embedding #pgvector #自分KB #ZINE